If we are what we eat, and we don’t know what we are eating, then do we still know who we are?

Claude Fischler

Con lo scritto di oggi proponiamo di indagare le dinamiche di uno dei settori che spesso vengono lasciati ai margini dei ragionamenti green, nonostante sia uno di quelli che più contribuiscono all’inquinamento su scala globale: la filiera agro-alimentare, che sta entrando in un periodo di vero e proprio cambio di paradigma e, per questo motivo, merita attenzione anche per quanto riguarda le opportunità di investimento.

Come riportato dal World Food Program, una combinazione di pandemia, condizioni meteorologiche estreme e conflitti violenti sta alimentando l’insicurezza alimentare. Quindici milioni di persone in più sono ora a rischio di fame rispetto a prima dell’inizio della pandemia nel 2019. A novembre 2021, il WFP ha avvertito che 45 milioni di persone sono sull’orlo della carestia in 43 paesi, con costi più elevati per cibo e trasporto che mettono a dura prova i bilanci delle famiglie e delle organizzazioni umanitarie. Principali cause del peggioramento dello scenario sono la catastrofe umanitaria in Afghanistan, patria della peggiore crisi alimentare del mondo. A questo si aggiunge quanto sta accadendo in Ucraina a seguito del conflitto in atto e delle sanzioni nei confronti della Russia. Questi paesi, infatti, insieme producono quasi il 30 per cento del grano commercializzato nel mondo. Senza di loro, l’impennata dei prezzi alimentari e la carenza di cibo potrebbero innescare un’ondata di instabilità che il mondo non vedeva dalla primavera araba del 2012. E poiché le due nazioni (più la Bielorussia, alleato sanzionato della Russia) forniscono anche grandi quantità di fertilizzanti, le conseguenze del conflitto potrebbero colpire tutti i contadini sulla terra quest’anno e nel prossimo futuro.

Questa crisi, dunque, ci impone di riflettere sulla necessità di sistemi alimentari più forti e resilienti, meno basati sulla specializzazione che crea dipendenza dalle importazioni e in grado di determinare crescita economica interna ai singoli Paesi.

Dallo spreco di acqua passando per l’inquinamento derivante dagli allevamenti intensivi, fino ad arrivare all’utilizzo spropositato di plastica nel packaging degli alimenti che ritroviamo sulle nostre tavole, sono tanti gli angoli che si prestano ad essere sviluppati in ottica di sostenibilità. L’ondata di innovazioni tecnologiche che ha caratterizzato gli anni 60 dello scorso secolo, periodo conosciuto come “Green Revolution” o “terza rivoluzione agricola”, ha aumentato in modo significativo la resa dei terreni utilizzati a scopo agricolo nei Paesi economicamente più sviluppati, ma è stato forse l’ultimo vero momento di disruption del settore, che ad oggi sconta per questo motivo numerose inefficienze.

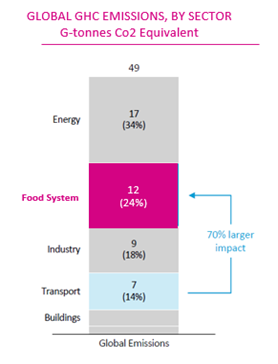

Come sempre, i dati contribuiscono a darci una prospettiva del fenomeno. Si stima che l’industria food nel suo complesso contribuisca per il 25% circa delle emissioni annuali globali a livello di gas serra, un peso del 70% maggiore rispetto all’industria dei trasporti (che a livello mediatico è spesso sotto la lente di ingrandimento) e secondo solo a quello dell’energy.

In un rapporto di recente pubblicazione, l’ONU ha stimato che entro il 2050 la popolazione mondiale raggiungerà i 10 miliardi (oggi co-abitiamo con altri 8 miliardi di persone), che corrispondono ad un incremento stimato del 25% nei prossimi 30 anni. E con questo aumenterà di conseguenza anche la domanda di cibo, la cui crescita è stimata in un significativo +50% nel contesto dello stesso orizzonte temporale. Trovare soluzioni per soddisfare questa domanda limitando l’impatto sull’ambiente è la sfida a cui è chiamato il mondo dell’agricoltura, e tutte le iniziative imprenditoriali che hanno l’obiettivo di riscrivere le logiche del mercato agricolo grazie alla tecnologia sono comprese all’interno del comparto cosiddetto “Agrifood Tech”.

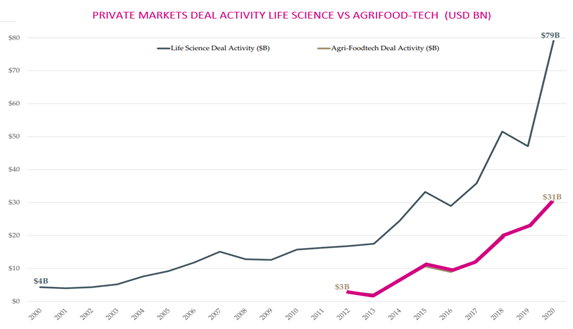

I dati relativi agli investimenti, ancora per lo più focalizzati sui Private Markets dato lo stadio ancora “acerbo” di queste tecnologie, suggeriscono che si sia all’inizio della curva di sviluppo: il trend descrive una curva che ricorda molto quella del life science con un ritardo di almeno 10 anni, come evidenziato dal grafico qui sotto. Ci troviamo probabilmente davanti ad un trend secolare ad oggi ancora in fase early stage, del quale andiamo ad approfondire due tra le più promettenti tecnologie attualmente in fase di sviluppo, che promettono di rivoluzionare l’intera filiera.

VERTICAL FARMING

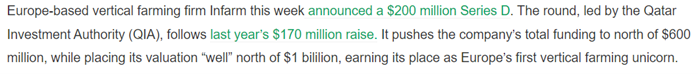

Avete mai sentito parlare di ortaggi cresciuti in stabilimenti indoor multipiano con tecniche di coltivazione come l’idroponica o l’aeroponica? Per coltivazione idroponica si intende la coltivazione delle piante fuori suolo, ovvero senza terra e grazie all’acqua, nella quale vengono sciolte sostanze nutritive adatte per far crescere le piante velocemente e in salute, mentre quando si parla di coltivazione aeroponica ci si riferisce ad una tecnica che prevede la nebulizzazione di una soluzione nutritiva a base di acqua e sostanze utili alla crescita, che vengono erogate alle radici. Ebbene, il vertical farming, l’agricoltura sviluppata in verticale, che sfrutta le tecniche appena descritte, è ormai una realtà che porta sugli scaffali di groceries e supermercati grandi quantitativi di ortaggi cresciuti praticamente a kilometro zero. Il grande vantaggio di questa nuova tecnologia è, infatti, quello di poter coltivare vicino al point of sale finale, abbattendo significativamente i costi di trasporto; la società tedesca Infarm (https://www.infarm.com/), una tra le più grandi attive in questo spazio, ha addirittura installato diverse mini-unità di vertical farming all’interno di alcuni supermercati, in modo tale che sia il cliente stesso a raccogliere il prodotto, ridefinendo ed esasperando in qualche modo il concetto di “freschezza”. La tecnologia racchiude diversi vantaggi ambientali, in primis a livello di utilizzo di acqua: le tecniche utilizzate nel vertical farming riescono ad utilizzarne il 95% circa in meno rispetto all’agricoltura convenzionale, riescono ad evitare l’utilizzo di pesticidi (non avendo la terra come fonte batterica) e beneficiando di sistemi di controllo high-tech in grado di individuare eventuali problemi agli ortaggi in real-time.

Sono ormai diverse le aziende che operano in questo segmento, tra le quali si trova anche un’eccellenza tutta italiana ma con forte vocazione internazionale: la Planet Farms di Cavenago (https://www.planetfarms.ag/en), azienda brianzola che ha recentemente chiuso un round di finanziamento di 30MM EUR.

Gli investimenti in questo segmento sono in costante aumento, nonostante le valutazioni tocchino livelli da record: le opportunità di investimento analizzate nel corso del 2021 hanno coinvolto aziende la cui valutazione sfiorava multipli prossimi a 100 volte i ricavi.

Può avere senso economico tutto questo? La tecnologia promette di essere rivoluzionaria e vediamo spesso valutazioni importanti nel tech, c’è però in questo caso una grande differenza: nel caso del vertical farming c’è il grande rischio dell’execution, dato dalla necessità di investire in capex per costruire fisicamente stabilimenti di dimensioni importanti in diverse aree del mondo. Non stiamo parlando insomma di una software company che può far business da qualsiasi angolo del pianeta, qui la vera sfida è lo scale-up produttivo. Inoltre, per questi player c’è una sfida regolamentare: se in America, per esempio, con la coltivazione idroponica si può riuscire ad ottenere la certificazione biologica, per contro, in Europa la situazione è ben diversa in quanto solo i prodotti cresciuti “in terra” hanno diritto ad ottenerla.

PROTEINE ALTERNATIVE

In generale, definiamo proteine alternative quelle proteine che per la loro produzione non hanno bisogno del “sacrificio” di un essere animale. Al momento le tre principali tecnologie utilizzate sono a base di piante, microrganismi e cellule animali. La tecnologia plant-based, ad oggi, guida in maniera assoluta il mercato delle proteine alternative e un esempio ne è la carne vegana che si vede spesso nei supermercati: tramite le tecnologie oggi disponibili è possibile, infatti, produrre un hamburger che richiami quello reale, pur essendo ottenuto da fonti vegetali dati da una combinazione di soia, piselli, riso, cocco e altri elementi. Le altre due tecnologie sono un po’ indietro rispetto alla prima e rispettivamente ne sono esempi microrganismi come funghi, lieviti e alghe unicellulari e le proteine “create o coltivate” in laboratorio con cellule animali.

Vi è un interesse esponenziale da parte dei grandi investitori internazionali sulle iniziative di Alternative Proteins, non da ultimi ne sono esempio Bill Gates e Jeff Bezos con il loro investimento in Nature’s Fynd, azienda basata a Chicago e che lo scorso anno ha concluso un aumento di capitale di 350MM USD, al quale hanno partecipato importanti attori istituzionali come riportato nell’estratto dell’articolo (fonte: Crunchbase). L’azienda vede nei funghi l’ingrediente principale per creare cibi a base di carne alternativa.

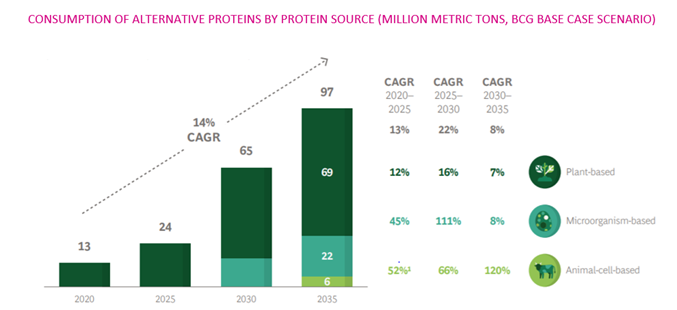

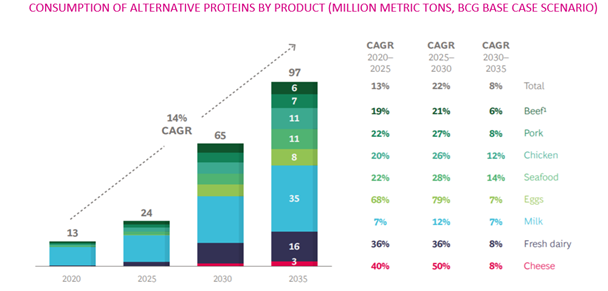

Ma quali sono le previsioni di sviluppo di questa nuova forma di proteine? Secondo un recente report BCG, la penetrazione delle proteine alternative sul mercato totale delle proteine è ad oggi del 2%, ma il trend è in costante aumento con una proiezione a 15 anni che vede una rivisitazione al rialzo fino al 11% entro il 2035. Nello specifico, sempre BCG prevede che il consumo di proteine alternative crescerà dagli attuali 13 milioni di tonnellate all’anno a 97 milioni di tonnellate entro il 2035, arrivando a costituire un mercato da 290BN USD, una crescita annua del 14%.

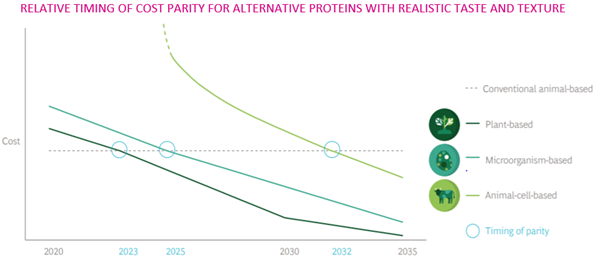

Per questo tipo di tecnologie, la sfida adesso si sposta sul “quando” queste proteine raggiungeranno la piena parità di sapore, consistenza e prezzo con le proteine animali convenzionali, vero fattore critico per un’adozione mass market. Le stime prevedono una parità a breve (2023) per le tecnologie plant-based, e leggermente spostata avanti nel tempo per quanto riguarda le altre due, come evidenziato dal grafico seguente.

Un altro dato interessante riguarda cosa esattamente consumeremo a livello di proteine alternative. Vi sono infatti segmenti che si prestano più di altri ad una immediata implementazione. Il latte, per esempio, è l’alimento che sta guidando questa rivoluzione con prodotti come il latte di mandorla, soia, avena e quant’altro di simile legato a questi. Altri alimenti saranno di più difficile sviluppo, l’esempio lampante sono per esempio i formaggi, la cui “filantezza” quando cotti è difficile da ottenere con le tecnologie disponibili ad oggi. Abbiamo riportato di seguito il breakdown atteso in termini di consumi per tipologia di prodotto.

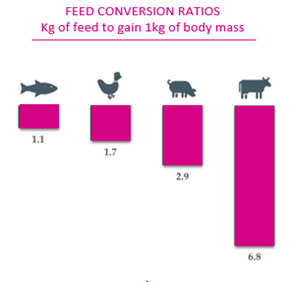

Inoltre, l’output della filiera agro-alimentare non finisce, come molti potranno immaginare, sulle nostre tavole. Oltre il 50% del cibo prodotto è destinato direttamente a risorsa alimentare per gli stessi animali, a tassi di conversione che lasciano spazio a miglioramenti: ad esempio, sono necessari in media 6.8kg di nutrienti per far guadagnare 1kg di massa corporea ad una mucca.

A livello ambientale, le emissioni da allevamento di animali convenzionali riguardano principalmente la produzione di metano e protossido di azoto da digestione animale, dal letame e dall’uso di fertilizzanti chimici, nonché da carburante ed elettricità. L’adozione delle proteine alternative porterà un impatto estremamente positivo sull’ambiente entro il 2035: si stima che il passaggio alla carne bovina a base vegetale e le alternative a maiale, pollo e uova faranno risparmiare più di 1 gigaton di CO2, l’equivalente di quanto un paese come il Giappone emette annualmente. Rispetto a quelle convenzionali, la produzione di proteine alternative emette un ottavo di CO2 per chilogrammo nel caso del pollo, un terzo per le uova, un dodicesimo per la carne di manzo e un nono per il maiale. Più in generale, il settore agroalimentare contribuisce in modo significativo agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Molti di questi obiettivi sono direttamente collegati alla filiera agroalimentare, come la fame, la nutrizione, le partnership globali, l’occupazione e la crescita economica.

Per nutrire gli 815 milioni di persone che soffrono la fame in tutto il mondo e per provvedere risorse alimentari per i 2 miliardi di persone aggiuntive che ci si attende entro il 2050, gli investimenti nell’agricoltura e nella produzione alimentare sono fondamentali e stanno attirando grosse somme di capitali, motivo per cui siamo convinti che sia uno dei trend da tenere strettamente monitorati.

Lugano, 10/04/2022