(Autore: Georges De Keerle | Ringraziamenti: Getty Images. Copyright: 1985 Georges DeKeerle)

Nel 2014, è comparso su YouTube un video dal titolo “Syrian hero boy” che in pochi minuti ha fatto il giro del mondo. Il video mostra un giovane ragazzo che coraggiosamente corre attraverso i proiettili per salvare una ragazza. Le visualizzazioni superano quota cinque milioni anche grazie all’eco dei principali media di tutto il mondo, tra cui il Daily Telegraph, l’Independent, il Daily Mail e il New York Post. Viene anche condiviso dall’organizzazione Syria Campaign, che allega inoltre una petizione chiedendo ai leader mondiali di fermare il conflitto. C’è solo un problema: il video non è reale. Lo spettatore inerme, da casa, aveva visualizzato niente di più che una creazione del regista trentaquattrenne Lars Klevberg: una clip girata a Malta con bambini come attori, utilizzando un set del film “Il gladiatore”. Klevberg aveva lo scopo di instaurare una conversazione sull’impatto della guerra sui bambini. Ma il video aveva creato per lo più confusione e cinismo, portando lo spettatore a sentirsi tradito da quelle immagini e dalle emozioni da esse scaturite.

Benvenuti nel mondo della comunicazione umanitaria: siamo certi che non vi piacerà.

Perché parliamo di “Syrian hero boy” per introdurre il tema della comunicazione umanitaria e del fundraising? Perché, purtroppo, non si è trattato di un caso isolato. Quando il pubblico cerca online informazioni sulle crisi umanitarie o su organizzazioni che promettono di dare sollievo laddove è in corso una guerra o una catastrofe ambientale, incontra sempre più contenuti mediatici che corrono lungo la linea tra realtà e finzione. Questo include tutto, dalle voci e le esagerazioni sui social media, fino al giornalismo di parte, alla satira e alle storie completamente inventate che sono progettate per sembrare articoli di notizie reali, alle campagne di fundraising che mostrano individui sofferenti per cui è necessaria una donazione immediata, se gli si vuole salvare la vita. Anche se questi contenuti mediatici variano enormemente, sono spesso raggruppati sotto termini onnicomprensivi come “fake news”, “post-truth media”, fino a quello che gli addetti ai lavori chiamano provocatoriamente “poverty porn”.

Sorge dunque una domanda: la narrazione mediatica ricorre a questi stereotipi per avvicinare il pubblico a un tema importante da capire, oppure seduce, manipola e priva di potere gli spettatori? E se gli spettatori vengono privati di potere, cosa viene sottratto al destinatario degli aiuti umanitari, che spesso è rappresentato come un individuo muto, passivo, che ha bisogno di qualcuno che parli in nome suo? Cosa succede mentre osserviamo attraverso uno schermo individui sconosciuti, sofferenti, lontani – in Somalia, Nigeria, Bangladesh, India, Indonesia, ma anche a New York, a Parigi? Soffriamo e protestiamo? Li dimentichiamo o cerchiamo di fare qualcosa per alleviare la loro sofferenza? Tali domande toccano il ruolo etico dei media nella vita pubblica e affrontano la questione se i media possano coltivare una disposizione di cura e coinvolgimento verso “l’altro” lontano o se lo schermo possa creare un pubblico globale con un senso di responsabilità sociale.

Oppure le notizie televisive ci bombardano costantemente con emergenze umanitarie tanto da causarci una “fatica da compassione” (compassion fatigue). Fatica, talvolta fastidio, nel vedere comparire all’improvviso alcune immagini, tra una pubblicità e l’altra.

Cos’è la comunicazione umanitaria?

La comunicazione umanitaria è la raccolta e la diffusione di informazioni riguardo individui o popolazioni colpite dalle crisi, prerogativa solitamente delle agenzie umanitarie. Gli obiettivi sono molti: consentire una risposta più efficace alle emergenze, raccogliere fondi a sostegno di chi è stato colpito dalla crisi, creare una connessione tra chi è colpito e chi può aiutare. Storicamente, la comunicazione umanitaria raggiunge il picco durante la Guerra Fredda, con il Live Aid del 1985 trasmesso in mondo visione. Un concerto passato alla storia, nato con l’obiettivo di raccogliere fondi per “salvare l’Africa”, come implora Bob Geldof in un’intervista iconica, mentre l’intervistatore tenta invano di placarlo: “ci sono persone che stanno morendo, dateci i soldi!”. Da quel momento in poi la comunicazione umanitaria non viene mai più dissociata da una campagna di raccolta fondi, andando ad alimentare stereotipi e disinformazione per anni.

La comunicazione umanitaria gioca con i rigidi limiti dell’empatia umana: facciamo nostre alcune battaglie, mentre ne ignoriamo altre. È più probabile che ci preoccupiamo dei familiari piuttosto che degli estranei, che ci sentiamo più vicini a coloro che sono legati a noi da vincoli di storia, tradizione, credo, etnia. L’istinto talvolta gioca un ruolo minore nelle nostre reazioni morali. Preferiremmo supporre che la semplice vista di vittime sofferenti in televisione sia sufficiente a suscitare in noi pietà. In realtà, non c’è nulla di istintivo nelle emozioni suscitate in noi dalle immagini televisive di atrocità o sofferenza. La nostra pietà è strutturata dalla storia e dalla cultura e stimolata dall’uso della comunicazione umanitaria.

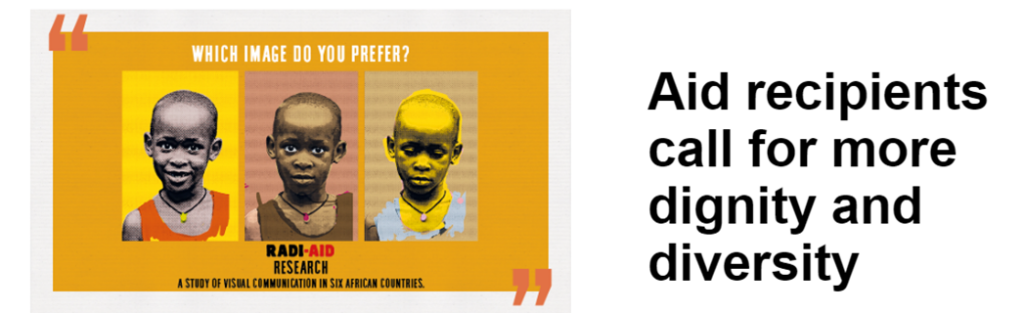

Le storie morali, narrate da grandi organizzazioni umanitarie che ci mostrano scene strazianti e poi ci consolano dicendo che possiamo mettere fine a tutto ciò, semplicemente donando pochi euro al mese, di solito ci dicono ciò che vogliamo sentire: che siamo persone migliori, che cercano di fare del loro meglio e che possiamo rimediare ai mali del mondo. Difficilmente racconteremmo queste storie se non ci facessero sentire meglio, anche quando ci fanno sentire colpevoli, perché la colpa ci conferisce capacità: suggerisce che abbiamo il potere di fare la differenza e che stiamo fallendo nel farlo. Accanto alle storie morali che collegano “noi” e “loro”, c’è una narrativa più ampia tra zone di sicurezza e zone di pericolo: se vogliamo far sì che, in una campagna di raccolta fondi, il potenziale donatore sia capace di risolvere un problema complesso con un’azione tanto semplice, dall’altro lato dobbiamo far sì che destinatario dell’aiuto umanitario sia muto e incapace di relazionarsi con lo spettatore della sofferenza e che si mostri in tutta la sua vulnerabilità. È importante notare che questo genere di comunicazione è unidirezionale: dal sud globale al nord globale, mai il contrario. Per questo fece tanto scalpore la pluripremiata campagna di sensibilizzazione promossa dalla SAIH (Norvegian Students and Academics International Assistance Fund) che si intitola “Radi-aid: Africa For Norway” in una parodia scontata e brillante, che incita la popolazione africana a donare un radiatore ai norvegesi, che patiscono un freddo insopportabile e stereotipato. Radi-aid è un vero e proprio movimento di advocacy che vuole scardinare i concetti presenti nella comunicazione umanitaria, che obbliga i fundraiser ad abusare di immagini che fanno leva

sulla pietà senza fornire informazioni puntuali e verificate.

Fonte: https://www.radiaid.com/ e https://www.radiaid.com/which-image-do-you-prefer

La divisione tra sicurezza dello spettatore e sofferenza del destinatario dell’aiuto cattura una fondamentale asimmetria nelle relazioni di potere: il comfort degli spettatori nelle loro case da un lato e la vulnerabilità dei sofferenti sugli schermi televisivi dall’altro. L’asimmetria di visione non spiega le divisioni economiche e politiche del nostro mondo, ma le riflette e le consolida. In fin dei conti queste narrazioni estetiche della sofferenza hanno più da dire sulla vita degli spettatori che sulla vita dei sofferenti lontani. E in questo discorso su chi appartiene dove e chi si prende cura di chi (o chi aiuta chi), le relazioni contemporanee non sono radicalmente diverse dalle precedenti divisioni mondiali e le relazioni globali di subordinazione. La teoria dei media è in parte responsabile della legittimità di questa costruzione.

Compassion fatigue e raccolta fondi?

I media hanno una funzione aggregante: che sia l’appello “Artisti Uniti per l’Abruzzo” per riunire i maggiori cantanti italiani in una raccolta fondi, dopo il terremoto di L’Aquila nel 2009, o che sia “United for Ukraine”, l’iniziativa istituzionale lanciata in Inghilterra per facilitare l’accesso lavorativo ai rifugiati ucraini in UK, i media uniscono e compattano l’identità di chi aiuta, ancor più della controparte. Alcune di queste storie sono destinate a essere dimenticate non appena distogliamo lo sguardo dallo schermo. Altre invece chiedono, e ottengono, la nostra attenzione, anche se solo momentaneamente. Rapporti su come gli immigrati messicani hanno attraversato il confine con gli USA per poi essere separati dai propri figli, o su come i bambini affamati pagano il prezzo della crisi economica dell’Argentina, o anche riguardo l’imminente condanna a morte per lapidazione di una donna iraniana, questi ci presentano la sofferenza come causa di preoccupazione, di azione pratica. Tutti questi eventi li abbiamo già visti abbinati ad una campagna di raccolta fondi di una grande organizzazione umanitaria internazionale, anche se abbiamo già dimenticato i dettagli. È importante notare che quasi mai si tratta di sola sensibilizzazione ed advocacy, ma quasi sempre sono campagne di raccolta fondi.

Spesso questo dibattito si apre in seno alle grandi organizzazioni umanitarie che fanno uso di queste tecniche per il fundraising, e i difensori di questo strumento sostengono che tali immagini sono semplicemente una fotografia della realtà. Al contrario, chi critica la comunicazione umanitaria sostiene che non esiste una rappresentazione della vulnerabilità degli altri “così com’è”, perché quella rappresentazione si cala all’interno di un complesso universo politico: rappresentare la scena come un teatro popolato da benefattori e malvagi, aiutanti e aiutati, limita la comprensione dei problemi e tratta il potenziale donatore come un individuo che non sarebbe in grado di seguire discorsi più complessi di immagini aggressive.[1]

Che ruolo ha il filantropo, l’attivista o il fundraiser, all’interno di questo discorso?

Un ruolo fondamentale, quello del mediatore, tra il “noi” e il “loro”. Ogni filantropo, donatore, spettatore e fundraiser dovrebbe avere a mente tre concetti ogni volta che si trova a rivestire il ruolo di spettatore della sofferenza:

- Multimodalità: Si riferisce alle proprietà del linguaggio e dell’immagine che contribuiscono a costruire lo spettacolo della sofferenza sullo schermo. Questo può includere l’uso di immagini, suoni, parole e altri elementi visivi e sonori per trasmettere emozioni e suscitare reazioni emotive negli spettatori.

- Spazio-tempo: Riguarda la rappresentazione della vicinanza o della distanza dalla scena di sofferenza. La percezione dello spazio e del tempo può influenzare la reazione emotiva degli spettatori. Ad esempio, mostrare immagini di sofferenza in luoghi lontani nel tempo o nello spazio può ridurre l’impatto emotivo rispetto a situazioni più vicine.

- Agency: Si riferisce alla rappresentazione delle azioni intraprese per affrontare la miseria del sofferente. Questo può includere sia azioni dirette per alleviare la sofferenza, come soccorsi e interventi umanitari, sia azioni più ampie volte ad affrontare le cause sottostanti della sofferenza, come la sensibilizzazione e la mobilitazione politica.[2]

Considerare questi tre elementi nella comunicazione della sofferenza può aiutare a sviluppare messaggi più efficaci e sensibili che incoraggino la compassione, l’azione e il cambiamento.

La comunicazione a scopo di lucro spesso altera la realtà, presentando un prodotto in modo favorevole per convincerci ad acquistarlo. Allo stesso modo, talvolta anche alcune grandi organizzazioni umanitarie commettono questo errore nel settore non profit: esagerano la descrizione di una situazione per suscitare una forte reazione emotiva nel pubblico e spingerlo a donare. Le conseguenze negative sono evidenti: le persone che ricevono gli aiuti umanitari vengono spesso trattate come merce, la loro dignità non viene rispettata né protetta, e vengono diffusi stereotipi su individui, comunità e persino intere nazioni, contribuendo a modellare l’immaginario collettivo.

Conclusioni

I principi di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza sono fondamentali per l’azione umanitaria: non dovrebbero esserlo anche quando si tratta di comunicazione? Se umanità significa che la sofferenza umana vada affrontata ovunque si trovi, con particolare attenzione ai più vulnerabili, non bisognerebbe utilizzare la stessa cura anche nel modo in cui vengono rappresentati? Allora, se la comunicazione umanitaria è così dannosa, perché viene utilizzata da tutti e messa in discussione da pochi? Perché suscita emozioni, perché porta lo spettatore della sofferenza a donare subito.

Portiamo un esempio per spiegare meglio questo concetto: lo tsunami nell’Oceano Indiano nel dicembre 2004, che causò più di 230.000 vittime. Anche le donazioni globali furono enormi, come vediamo dalla tabella qui sotto. Il totale raccolto fu superiore ai USD 2 miliardi secondo le stime dell’ONU.[3]

Il Segretario Generale, Kofi Annan, spiegò che la risposta internazionale unica alle nazioni colpite dallo tsunami fu dovuta a due fattori:

- riprese globali – tutto il mondo vide questa tragedia quasi live;

- sofferenza globale – oltre 40 paesi persero i propri cittadini nel disastro.

Questa risposta ci dice qualcosa di importante sullo spettacolo della sofferenza nei media: assistere all’evento e alla sua disastrosa conseguenza sullo schermo è importante per suscitare emozioni e, di conseguenza, un senso di cura e responsabilità per il sofferente lontano. Ma questo suscita altre domande: è sufficiente assistere alla scena della sofferenza lontana, in tutta la sua intensità e drammaticità, per impegnarsi per “l’altro”? La carità è sufficiente per fare la differenza nella vita del sofferente?

Riprendiamo una domanda che abbiamo fatto in apertura: la comunicazione umanitaria ci aiuta a capire o si approfitta di noi per lenire (ma non risolvere) un problema? Ci rende solo testimoni del problema, mettendoci sotto pressione, ma senza darci la possibilità di agire su di esso?

Le immagini drammatiche ci portano a donare, perché donare è l’unico strumento che ci viene offerto concretamente per agire, all’interno delle campagne di raccolte fondi delle agenzie che abusano di questo strumento.

Possiamo, dobbiamo, però immaginare un futuro alternativo. Per distinguere tra rappresentazioni della sofferenza che semplicemente suscitano risposte emotive e quelle che invece possono fare una differenza tangibile nella vita dei sofferenti, dobbiamo valutare l’impatto del contenuto e le azioni che incoraggia. Le rappresentazioni efficaci vanno spesso oltre il semplice suscitare reazioni emotive per ispirare azioni concrete o interventi che alleviano la sofferenza o affrontano le sue cause radicate.

È cruciale concentrarsi sul pensiero critico e sul ragionamento. Inoltre, spostarsi dal paradigma donatore-beneficiario verso un modello di partenariato riconosce le esigenze reciproche e favorisce collaborazioni più efficaci nelle iniziative umanitarie e di sviluppo.

Infine è necessaria l’alfabetizzazione mediatica: è necessario che il pubblico sappia distinguere le fonti affidabili da quelle che non lo sono. Le strategie educative svolgeranno un ruolo cruciale nella risposta globale alla disinformazione e alla manipolazione. Sarà vitale separare le campagne di sensibilizzazione da quelle di raccolta fondi, se si vuole restituire dignità a chi riceve e a chi dona. Tenendo sempre presente che la fornitura di informazioni dovrebbe essere una priorità in tutte le risposte umanitarie e che le persone hanno bisogno di informazioni tanto quanto hanno bisogno di acqua, cibo, medicine e rifugi. Le informazioni possono salvare vite, costruire resilienza, sostenere i mezzi di sussistenza e dare potere.

La responsabilità è ora dei filantropi, dei fundraiser, degli operatori del mondo della comunicazione e degli intermediari.

Approfondimento a cura di Beatrice Marzi

Lugano, 16 giugno 2024

[1]Si veda anche Luc Boltansky, Distant suffering: morality, media, and politics, https://philpapers.org/rec/BOLDSM

[2] Lilie Chouliaraki, The Spectatorship of Suffering, London School of Economics and Political Science, UK, 2020

[3] https://webarchive.loc.gov/all/20050519123105/http://ocha.unog.ch/fts/reports/daily/ocha_R10_E14794___05051821.pdf