(foto: The illusionist, film 2006)

«In un modo assolutamente inverosimile, ciò che non avrebbe dovuto accadere era accaduto e ciò che avrebbe dovuto accadere non era accaduto.» (Philip Roth, Pastorale americana)

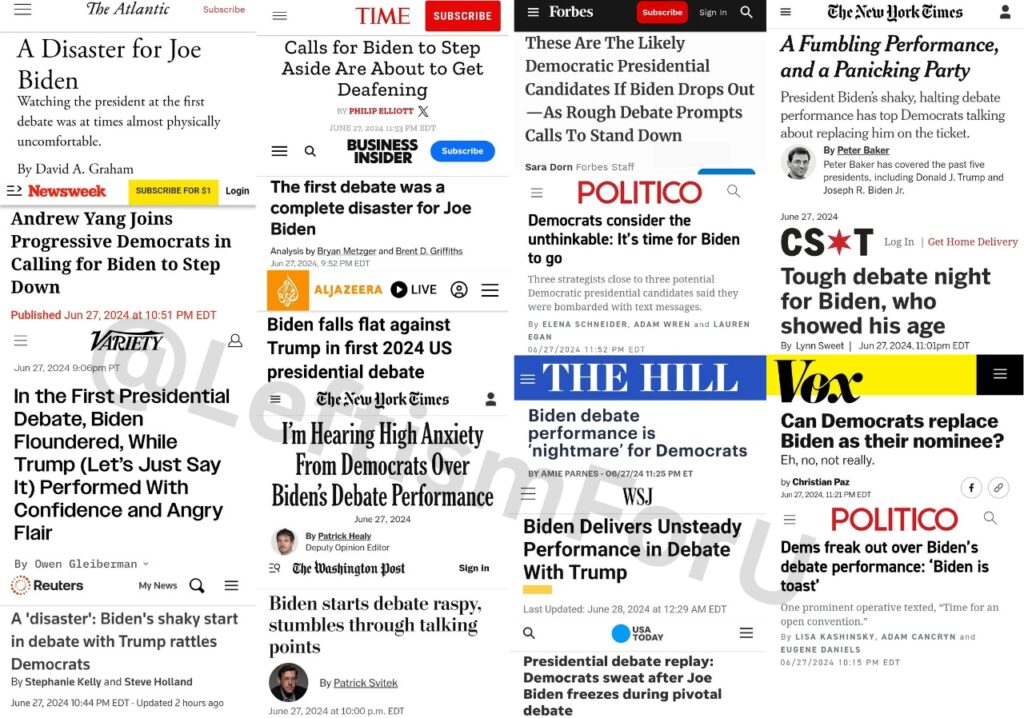

All’origine dello scritto di oggi vi è la pessima prestazione di Joe Biden nel dibattito contro Donald Trump del 27 giugno che ha scatenato una tempesta di speculazioni sulla sostenibilità della sua candidatura, soprattutto, data la sua età e le preoccupazioni diffuse che gli elettori hanno nutrito al riguardo negli ultimi anni, senza però che venissero prese sul serio in quanto minimizzate alla stregua di fake news.

La particolarità di quanto sta accadendo, infatti, sta nel fatto che i media mainstream sembrano averlo scoperto solo ora, lanciando all’unisono un grido d’allarme con un effetto saturazione che mette in secondo piano perfino la prestazione mediocre di Trump e le affermazioni false e fuorvianti del tycoon[1].

La domanda è quindi: cos’è successo?

Per rispondere, proviamo a scomporre la questione nei seguenti termini.

La realtà è narrazione

Partiamo da una considerazione preliminare in ordine al sistema narrativo in cui siamo immersi e, a tal proposito, ci torna utile quanto scrive il filosofo Andrea Zhok nella ficcante introduzione all’ultimo libro di Pepe Escobar sulla modalità di costruzione della verità pubblica.

Bisogna rammentare che vi è stato un profondo mutamento nel processo di trasmissione culturale: fino a tempi relativamente recenti, infatti, il grosso della trasmissione avveniva in forma concreta, orale e famigliare, cui si aggiungevano alcuni limitati canali pubblici. Tutte queste fonti dovevano fare riferimento con la concretezza del coinvolgimento nella vita materiale che limitava la sfera suggestiva e narrativa. A partire dal XIX secolo, con i processi di industrializzazione e potenziamento tecnologico è emersa sempre più prepotentemente una dinamica nuova: è cresciuto il ruolo dell’istruzione formale e contemporaneamente il ruolo della comunicazione mediata, a partire dalla diffusione dei giornali nei centri urbani. L’impatto di queste forme di comunicazione mediata sulla vita politica e sulle decisioni pubbliche è cresciuto. Con l’avvento della televisione e infine di internet, con relativi motori di ricerca e social media, abbiamo assistito alla dilatazione finale di questa sfera. Oggi ciò che ciascuno di noi vive direttamente è ridotto a episodio soggettivo trascurabile, ad aneddoto, rispetto a ciò che ci viene proposto dal telegiornale o dal programma di approfondimento che assurge a mondo vero. Come osservava Günther Anders, scrive Zhok, il nostro mondo comune è oggi un mondo in immagine prodotto da remoto.

Sebbene molti di noi siano disposti a riconoscere questo ruolo fondamentale dei media e del loro influsso determinante nella costruzione delle nostre opinioni, tuttavia, questa consapevolezza si accompagna spesso ad alcune convinzioni che abbassano il nostro livello di guardia. La prima è che il potenziale di influenza e manipolazione dei media sarebbe mitigato dal pluralismo mediatico. La seconda è che esista nella società un certo numero di esperti la cui autorevolezza per definizione non può essere messa in dubbio e che godono di sufficiente libertà dai condizionamenti.

In realtà, che la concorrenza emuli il libero pensiero generando pluralità di voci e obiettività si è dimostrata una totale illusione. Da tempo, la tendenza generale del potere economico è verso la concentrazione oligopolistica e il suo intreccio strettissimo con il potere politico ha creato un apparato di potere con interessi e una visione autoreferenziali.

Guardando al sistema mediatico statunitense, indubbiamente più influente al mondo, troviamo che due fondi di investimento, BlackRock e Vanguard, possiedono il 18% di Fox News, il 16% di CBS, il 13% di Comcast (NBC, MSNBC, CNBC e SKY), il 12% della CNN, di Disney (ABC), di News Corp, oltre 250 quotidiani e il 10% del conglomerato delle telecomunicazioni Sinclair.Tutto questo senza contare la partecipazione di questi fondi nei maggiori gruppi finanziari a livello mondiale come J.P. Morgan Chase, Bank of America, Citibank, Deutsche Bank, Bnp Paribas, ING, Intesa Sanpaolo, in gruppi farmaceutici come Pfizer, GlaxoSmithKline e Johnson&Johnson e quelli energetici come Exxon, Mobil e Shell ecc.

Sul piano tecnologico, con lo sviluppo dei social media è avvenuta una metamorfosi nel sistema dei media tradizionali: la rapidità della diffusione delle notizie ha reso progressivamente sempre meno interessante il ruolo di fornitore di informazioni in anteprima e ha incentivato un ridimensionamento del ruolo della notizia rispetto al commento. L’attività giornalistica si è spostata sempre di più verso l’elaborazione letteraria, retorica o sentimentale di notizie di seconda o terza mano. Questa trasformazione ha aumentato enormemente l’influenza e la capacità manipolativa delle principali agenzie di stampa internazionali.

Oggi nel mondo occidentale c’è sia la capacità che l’interesse da parte delle oligarchie di fatto a gestire l’opinione pubblica orientandola secondo alcuni macroindirizzi[2].

La narrazione fino al 27 giugno

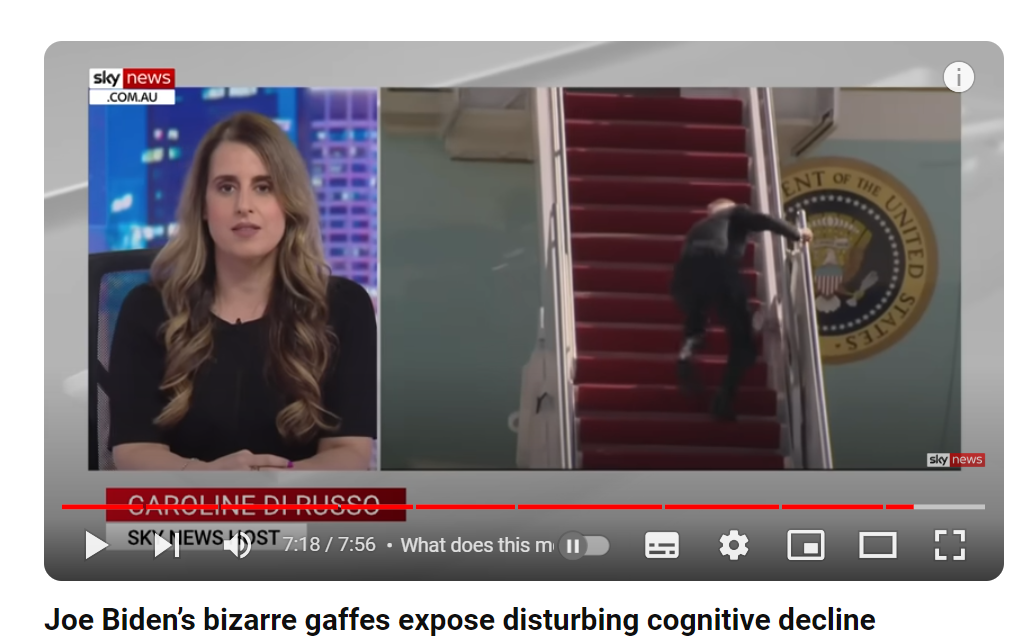

I segni di fragilità erano già evidenti già nel 2019 e a sollevare le difficoltà di Biden nel 2019 sono stati gli stessi funzionari democratici a seguito delle performance ampiamente derise. Tuttavia, gli elettori democratici sono stati tenuti all’oscuro dai media liberal[3]. Nessuno di questi incidenti ha danneggiato le sue prospettive politiche o è minimamene entrato in una narrazione più ampia. Invece, tali problemi erano già rilevati da media conservatori come Fox News, Daily Caller, Washington Times e Washington Examiner.

Questa osservazione non è fatta per elogiare i media di destra, ma per evidenziare un problema più ampio dell’ecosistema mediatico americano e contribuire a rispondere alla domanda più urgente e ovvia in relazione a tutto questo: vale a dire, perché così pochi democratici di spicco sembravano sapere o preoccuparsi del declino cognitivo di Biden? La risposta è che sia i liberali dem che i conservatori consumano contenuti appositamente elaborati per confermare le loro posizioni ideologiche e rafforzare qualsiasi narrazione abbiano già interiorizzato. Se Fox News o Breitbart riportano una storia, ad esempio, ci sono buone probabilità che molti liberali non ne sentano mai parlare.

La struttura mediatica, fondata su un modello aziendale che ha effettivamente mercificato l’infotainment di parte, è tra le ragioni principali per cui la sequela di gaffes di Biden non è diventata una vera storia tra i liberal. Alcuni, semplicemente, non ne hanno sentito parlare. Molti altri, nel frattempo, erano inclini ad accogliere i resoconti che emergevano con una scrollata di spalle superficiale oppure a liquidarli tutti come parte di una cospirazione di destra anche quando si rivelavano credibili.

Con solo poche eccezioni, la macchina democratica e l’apparato mediatico Usa hanno assunto un atteggiamento di cecità autoimposta nei confronti di Biden e hanno chiesto, per il bene del partito e del paese, che tutti facessero lo stesso.

Perché hanno sostenuto Biden?

Nel 2020, le élite democratiche e i loro sostenitori dovevano sconfiggere Bernie Sanders con ogni mezzo necessario e, successivamente, sarebbero stati in grado di brandire la minaccia esistenziale di Donald Trump come una clava per disciplinare chiunque sollevasse dubbi sull’età di Biden o sull’idoneità alla carica.

Salvato dall’improvviso scoppio della pandemia che ha scosso l’economia globale e reso impossibile la tradizionale campagna elettorale, Biden ha vinto le elezioni ed è stato frettolosamente consacrato come il secondo Franklin D. Roosevelt.

Il fatto che Biden sia presidente è dovuto, quindi, alla costellazione dei vari dignitari del Partito Democratico che per primi sono intervenuti per salvare la sua campagna nelle primarie del 2020 e che da allora hanno contribuito a mantenere l’illusione della sua capacità di svolgere il suo compito. Da Barack Obama e Nancy Pelosi ai donatori di Wall Street e alle ossequiose personalità dei media, le istituzioni del mondo liberal hanno costituito la presidenza Biden.

Prima ancora che avesse inizio, la presidenza Biden era quindi già un gigantesco castello di carte perennemente in bilico sull’orlo del collasso e durante il dibattito dello scorso 27 giugno alla fine è crollato.

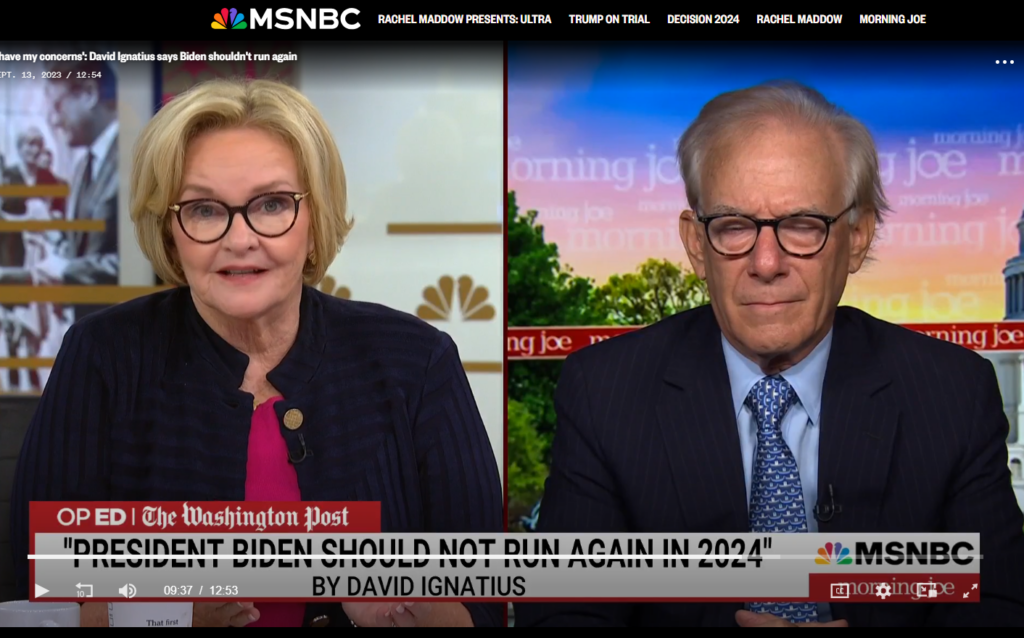

David Ignatius, un commentatore vicino all’amministrazione dem, con un articolo del 12 settembre 2023 sul Washington Post si dichiarava favorevole all’apertura del processo di selezione di una nuova leadership[4].

Tuttavia, e qui probabilmente sta l’origine del problema, l’establishment non aveva piena fiducia nei confronti del processo di nomina ed è stata pienamente esposta durante un’intervista di Ignatius a Morning Joe. Infatti, quando la conduttrice, Mika Brzezinski, ha chiesto chi, se non Biden, avrebbe potuto rimettere gli Stati Uniti “sulla strada giusta per guidare la scena mondiale”, Ignatius ha dovuto ricordare ai conduttori che “è il processo democratico che fornisce risposte a domande come questa”[5]. “Non ho la stessa fiducia che David Ignatius ha nel processo di nomina, perché il processo di nomina è in realtà ciò che ci ha portato Donald Trump, e ci porterà di nuovo Donald Trump”, aveva risposto Claire McCaskill, ex senatrice dem che ora fa commenti sulla rete. “Quindi è imperfetto”. Confermando così che l’obiettivo era far quadrato attorno a Biden per evitare che la nomina cadesse su Sanders.

È plausibile, dunque, che coloro che lo hanno sostenuto per opportunismo e mero calcolo possano ora decidere di disfarsene. Ed è plausibile che possano aver accettato appositamente di anticipare il dibattito a giugno per approfittare di una probabile debacle.

La narrazione inizia a cambiare

Il mese scorso, lo storico Niall Ferguson ha pubblicato un saggio deliberatamente provocatorio che descriveva in dettaglio alcune delle inquietanti somiglianze tra l’Unione Sovietica di fine epoca e gli USA di oggi.

Ferguson ha esposto le sue ragioni prima del dibattito presidenziale. Prima che un POTUS in piena modalità Brezhnev fosse esposto per un’ora e mezza[6].

Secondo il giornalista del Watergate Carl Bernstein, fonti anonime all’interno dell’amministrazione Biden riferiscono che quanto avvenuto la sera del dibattito è solo l’ultimo atto di un declino cognitivo che si è svolto a porte chiuse per oltre un anno. A titolo di esempio riportiamo un paio di link in nota[7]. Ancora, David Ignatius ha affermato che il dibattito ha semplicemente ratificato ciò che è diventato “ovvio quasi un anno fa, ovvero che il presidente Biden non avrebbe dovuto candidarsi per un secondo mandato”. Lo ha fatto comunque, ha affermato Ignatius, per “una combinazione di convinzione morale, sicurezza personale ed egoismo”.

L’ex presidente della Camera Nancy Pelosi ha affermato martedì che è lecito chiedersi se la scarsa prestazione del presidente Joe Biden al dibattito di giovedì sera sia stata solo “un episodio” o parte di una “condizione”: “Penso che sia una domanda legittima dire questo è un episodio o è una condizione? E quindi quando le persone si pongono questa domanda, è del tutto legittima, per entrambi i candidati”, ha detto Pelosi, ancora un membro di spicco del Caucus democratico della Camera, in un’intervista su “Andrea Mitchell Reports” della MSNBC[8].

Le voci che chiedono a Biden di ritirarsi e di convocare una convention democratica aperta a Chicago in agosto per scegliere un candidato più autorevole hanno dichiarato unanimemente di essere motivate dal disprezzo per Trump e dalla paura di ciò che potrebbe fare se tornasse al potere[9].

Dal 27 giugno la narrazione cambia drasticamente

Il dibattito sulla CNN tra Biden e Trump sembra aver gettato nel panico tutto l’establishment democratico statunitense. Talmente tanto prevedibilmente, che viene da chiedersi perché mai abbiano accettato di farlo.

Tucker Carlson ha fatto un’importante affermazione dopo che l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha rilasciato una dichiarazione a sostegno di Joe Biden in seguito alla sua mediocre performance nel dibattito. Carlson, ex conduttore di Fox News, ha affermato che Obama ha detto in privato alla gente che Biden non può vincere. Carlson ha attribuito la sua affermazione a “una fonte insolitamente buona”.

Allora perché i democratici sono bloccati con un candidato di cui gli elettori e, sempre di più, le stesse élite del partito non sono contenti? In parte, ci sono le manovre dietro le quinte dei fedelissimi di Biden, tra cui la moglie Jill Biden. In parte, ci sono anche l’omertà non ufficiale che i democratici e i loro rami mediatici hanno posto nel criticare, per non parlare dello sfidare, Biden, di solito attraverso accuse pesanti, per non aiutare Trump.

Soprattutto, il problema vero è come sostenere che Biden è incapace di competere per un secondo mandato, ed al tempo stesso non farlo dimettere subito dalla presidenza.

Il Democratic National Committee (DNC) prevede alcune misure per sostituire un candidato in caso di incapacità o ritiro volontario, ma ciò causerebbe caos nel partito. Se Biden si ritirasse prima della convention, i delegati promessi a lui dovrebbero scegliere un nuovo candidato, con possibili influenze ma non obblighi nei confronti di Biden.Il DNC pianificava di nominare formalmente Biden virtualmente per evitare problemi con le schede elettorali in Ohio (lo Stato prevede che nelle liste siano inclusi i nomi di coloro che abbiano ricevuto la nomination entro il 7 agosto, ovvero 90 giorni prima del voto, ma Biden la riceverà formalmente alla Convention democratica, in programma il 18 agosto a Chicago). Senza il consenso di Biden, non c’è meccanismo per sostituirlo prima della convention, e qualsiasi tentativo richiederebbe la diserzione in massa dei delegati, i quali però sono generalmente leali a Biden.Se Biden si ritirasse dopo la convention, il DNC potrebbe convocare una riunione speciale per scegliere un nuovo candidato con un voto di maggioranza. Kamala Harris, come vicepresidente, non diventerebbe automaticamente candidata, e dovrebbe comunque ottenere il supporto della maggioranza dei delegati alla convention o del DNC in una riunione speciale.Se il presidente Joe Biden decidesse di ritirarsi dalla corsa del 2024, la vicepresidente Kamala Harris avrebbe la precedenza sull’utilizzo dei fondi della campagna elettorale, che ammontano a 91,2 milioni di dollari. Questo scenario è stato discusso durante una chiamata tra gli assistenti della campagna e i donatori, anche se Biden non ha intenzione di ritirarsi.Julie Chavez Rodriguez, responsabile della campagna di Biden, ha affermato che Harris potrebbe accedere ai fondi solo se diventasse la candidata presidenziale dei Democratici. Se Harris rimanesse candidata vicepresidente e venisse scelto un altro candidato presidenziale, non potrebbe accedere ai fondi. In questo caso, i fondi della campagna di Biden potrebbero essere convertiti in un comitato di azione politica (PAC).

Come è infatti possibile che un uomo in tali condizioni possa reggere, per almeno altri sette mesi, le sorti dell’occidente, mentre l’America è di fatto impegnata in due guerre? La risposta logica sarebbe che non può, e quindi deve dimettersi. E se si dimette, il suo posto viene preso dalla vicepresidente Kamala Harris.

A tal riguardo, l’analista Andrew Spannaus ricorda all’Adnkronos che “uno dei motivi per cui non si è ritirato Biden prima è proprio la percepita debolezza della vice presidente Kamala Harris, pochi pensano che sarebbe la candidata migliore”[10].

Perché ovviamente se la Harris subentrasse a Biden alla presidenza, diventerebbe automaticamente una candidata ‘forte’, di cui sarebbe difficile sbarazzarsi. La questione immediata che si pone ai vertici del partito democratico, quindi, non è tanto chi/come sostituire Biden, ma come gestire questi mesi di transizione. Il partito potrebbe aver creato un mostro che non può controllare.

LE ALTERNATIVE

I nomi che circolano per la possibile sostituzione, oltre a quello già citato del vicepresidente Kamala Harris, sono quelli del governatore della California Gavin Newsom che gode di una discreta fama a livello nazionale. Ci sarebbe, inoltre, Gretchen Whitmer, popolare governatrice del Michigan, in ticket con Josh Shapiro, governatore della Pennsylvania. Tuttavia, nonostante abbia più volte negato ogni interessamento, il nome sulle labbra di tutti è quello dell’ex first lady Michelle Obama.

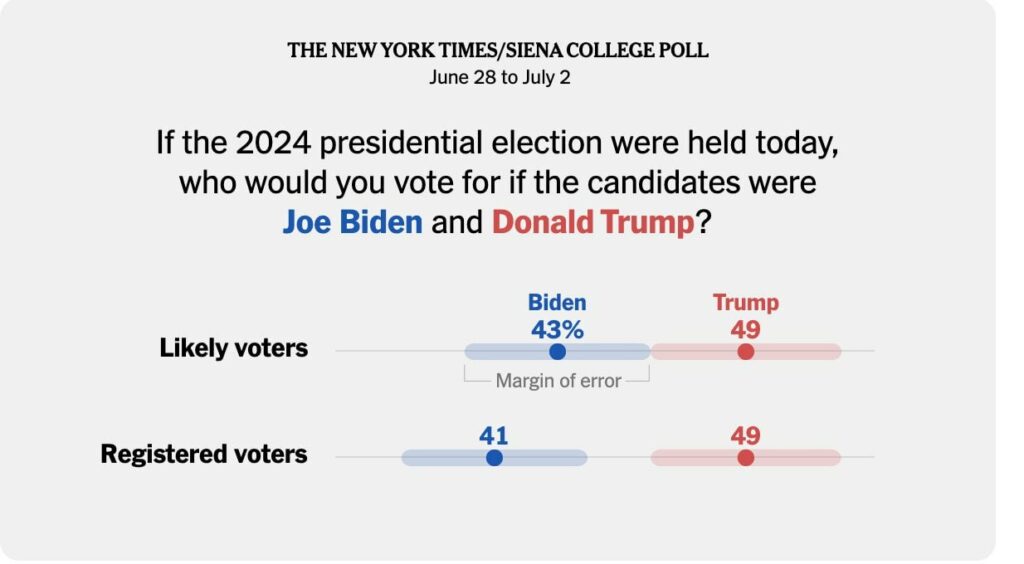

Forse tutto questo cambierà se i numeri dei sondaggi di Biden continueranno a peggiorare. Un nuovo sondaggio del NYT/Siena segnala che Trump è in testa su Biden 49% a 41% tra gli elettori registrati e 49% a 43% tra gli elettori probabili, con un distacco aumentato di 3 punti rispetto alla settimana scorsa ed è anche il più grande vantaggio mai registrato da Trump in un sondaggio del Times/Siena. Sondaggio che serve unicamente a rafforzare la pressione contro l’attuale inquilino della Casa Bianca.

In questo caos, è facile che anche lo scontro tra le diverse anime dell’establishment statunitense si faccia più acuto e più evidente. Il 4 luglio, il portavoce della Casa Bianca, Jean-Pierre, ha dichiarato che Biden non sta considerando di ritirarsi, nonostante abbia riconosciuto la sua “brutta notte” durante il dibattito. Ciononostante, sono circolate voci secondo cui Biden potrebbe annunciare il ritiro già martedì prossimo.

Questa dinamica può riflettersi sui due conflitti in cui Washington ha un ruolo centrale. Sebbene non ci sia da aspettarsi nessun grande cambiamento sul fronte della guerra in Ucraina almeno sino al voto di novembre, l’incognita sul conflitto mediorientale si fa più consistente.

Sino ad ora, Biden (o, forse, chi per lui) sia pure in modo estremamente contraddittorio ha cercato di evitare che lo scontro tra Israele e l’Asse della Resistenza deflagrasse in un conflitto regionale generalizzato per evitare di trovarsi impantanato in due guerre proprio alla viglia del voto. Tuttavia, questo ha scatenato una serie di reazioni: da un lato, i legami con Tel Aviv hanno toccato il fondo quando Biden ha ritardato la consegna di bombe pesanti e ha avvertito che anche la fornitura di artiglieria e di altre armi potrebbe essere sospesa se Netanyahu andasse avanti con un’operazione su vasta scala nella città di Rafah, nella parte meridionale di Gaza[11]. Dall’altro, sul piano interno, con le accuse di debolezza e di sostegno ai terroristi di Hamas che stanno mettendo a repentaglio un alleato fondamentale[12].

L’azzardo di aver voluto e poi tenuto sino all’ultimo alla Casa Bianca un uomo ormai chiaramente incapace, rischia ora di travolgere non solo i dem statunitensi ma anche le linee di condotta avute sinora in Medio Oriente con un coinvolgimento degli Stati Uniti in una regionalizzazione del conflitto palestinese.

A chiudere, il romanzo che ci sembra più appropriato è Pastorale americana del premio Pulitzer Phip Roth, ed. Einaudi, perché, come recita la sinossi, è un libro che demolisce ogni stereotipo sulla grandezza dell’America e getta una luce sinistra sui suoi valori fondanti. La guerra, la famiglia, il fanatismo, la crisi, sono raccontati da Philip Roth con profondo acume. Un libro che è stato definito da tutti “Il grande romanzo americano”. Il protagonista, Seymour Levov è un ricco americano di successo e al liceo lo chiamano “lo Svedese”. Ciò che pare attenderlo negli anni Cinquanta è una vita di successi professionali e gioie familiari, finché le contraddizioni del conflitto in Vietnam non coinvolgono anche lui e l’adorata figlia Merry, decisa a portare la guerra in casa, letteralmente. Un libro sull’amore e sull’odio per l’America, sul desiderio di appartenere a un sogno di pace, prosperità e ordine, sul rifiuto dell’ipocrisia e della falsità celate in quello stesso sogno.

Approfondimento a cura di Gilberto Moretti

Lugano, 7 luglio 2024

[1] Cfr. https://www.cnn.com/2024/06/27/politics/fact-checking-the-cnn-presidential-debate/index.html

[2] Cfr. Zhok, A., Dissonanza cognitiva e crisi neoliberale, prefazione a Escobar, P., I ruggenti anni Venti. La politica delle grandi potenze incontra il tecno-feudalesimo, ed. Anteo, 2024.

[3] Cfr. Savage, L., Joe Biden Keeps Lying — But You Won’t Hear It from Liberal Media, in Jacobin, 30.03.2020.

[4] Cfr. Ignatius, D, President Biden should not run again in 2024, in Washington Post, 23.09.2023.

[5] Cfr. https://www.msnbc.com/morning-joe/watch/-i-have-my-concerns-david-ignatius-says-biden-shouldn-t-run-again-192867909745

[6] Cfr. Ferguson, N., Niall Ferguson: We’re All Soviets Now, in The Free Press, 18.06.2024.

[7] Cfr: https://www.youtube.com/watch?v=SODzPvCP4P4&t=99s

[8] Cfr. Shabad, R., Nancy Pelosi: It’s a ‘legitimate question’ whether Biden’s debate performance was a ‘condition’ or just an ‘episode’, in NBC News 02.07.2024.

[9] Cfr. Harris, J.F., The Media Establishment Lays on the Horn: Joe Must Go, in Politico, 29.06.2024.

[10] Cfr., Aa.Vv., Biden, l’analista Spannaus: “Se diventa veicolo per ritorno Trump, establishment si farà sentire”, in Adnkronos, 30.06.2024.

[11] Cfr. Aa.Vv., The Biden-Netanyahu relationship is strained like never before. Can the two leaders move forward?, in AP News, 10.05.2024.

[12] Cfr. Ratcliffe, J., Endangering Israel’s Security—and Our Own, in The Heritage Foundation, 24.06.2024.