(foto: The Bibi files, film documentario, 2024)

«La paura fa soldi, fa leggi, prende terra, costruisce insediamenti, e alla paura piace tenere tutti in silenzio. E, diciamocelo, in Israele siamo molto bravi con la paura, ci occupa. Ai nostri politici piace spaventarci. Ci piace spaventarci a vicenda. Usiamo la parola sicurezza per mettere a tacere gli altri. Ma non si tratta di questo, si tratta di occupare la vita di qualcun altro, la terra di qualcun altro, la testa di qualcun altro. Si tratta di controllo. Che è potere. E l’ho capito con la forza di un’ascia, che è vero, questo concetto di dire la verità contro il potere. Il potere conosce già la verità. Cerca di nasconderla. Quindi bisogna parlare contro il potere.» (Colum McCann, Apeirogon)

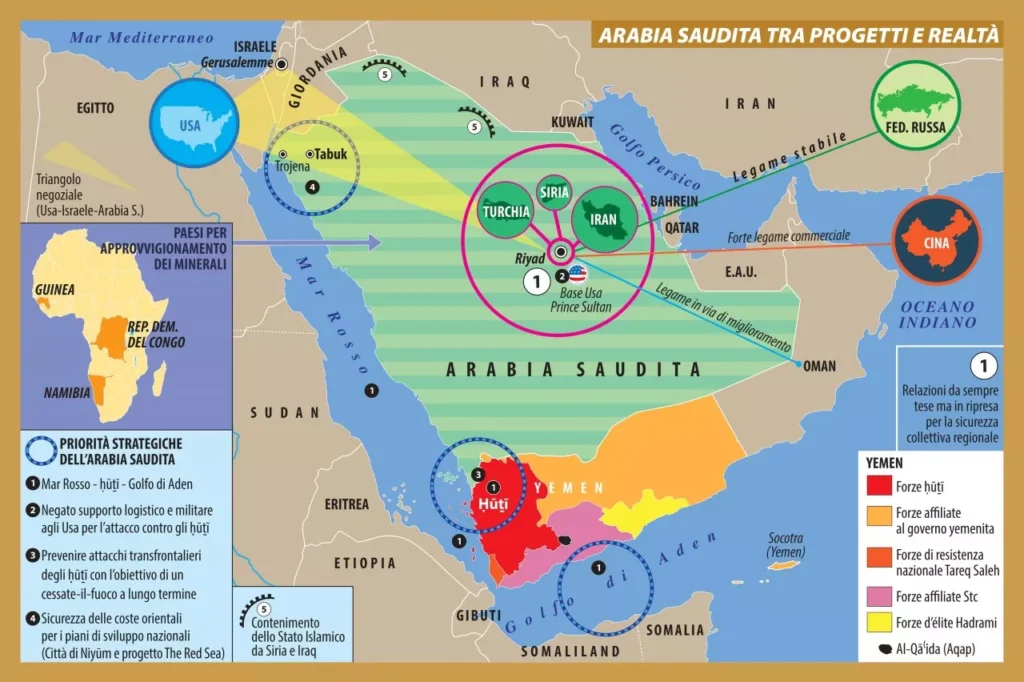

Il Medio Oriente e l’Asia meridionale sono nuovamente al centro dell’attenzione. Il 17 settembre l’Arabia Saudita e il Pakistan hanno firmato a Riyad un accordo di mutua difesa. Il patto, che prevede che qualsiasi aggressione contro uno dei due paesi venga considerata un’aggressione contro entrambi, sembra estendere l’ombrello nucleare del Pakistan all’Arabia Saudita. Inoltre, mentre scriviamo queste righe, nuovi elementi vanno a complicare la situazione, dal piano di pace per Gaza presentato da Trump ai rumors di una ripresa del conflitto tra Israele e Iran.

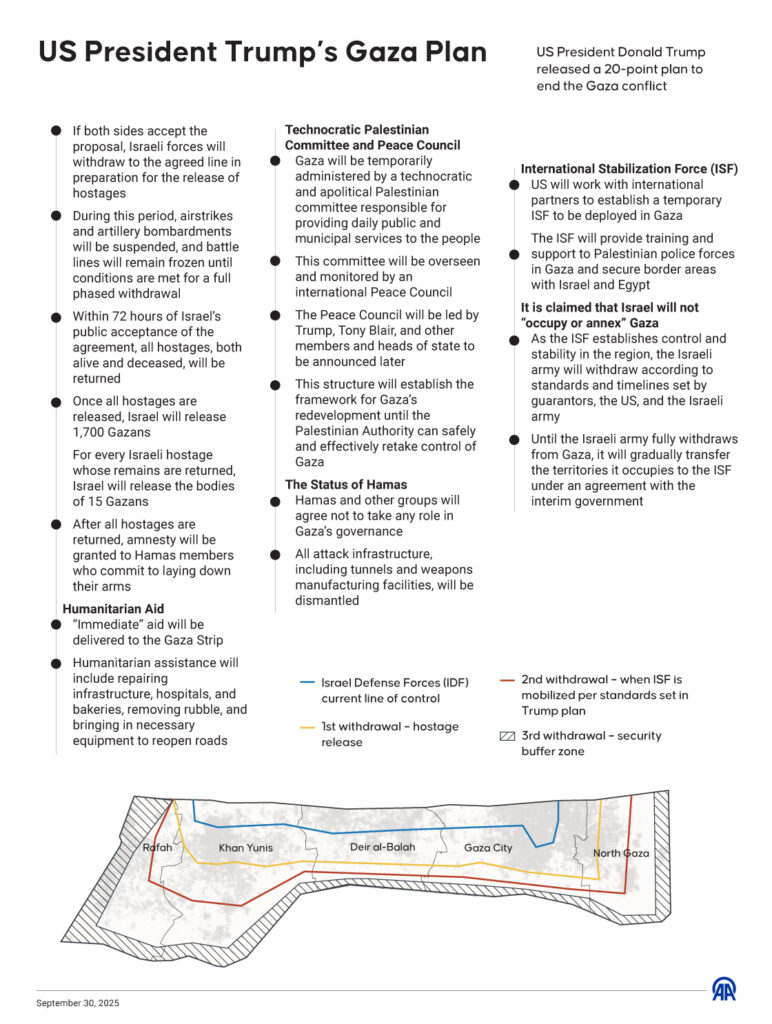

Con lo scritto di oggi, cerchiamo di fare il punto sul complicato quadro mediorientale alla luce degli ultimi eventi. In queste ore, infatti, il Presidente Trump ha dichiarato il raggiungimento di un accordo sul cessate il fuoco tra Hamas e Israele e sul rilascio degli ostaggi. È proprio tale accordo che può fungere da cartina di tornasole e consentirci di cogliere il senso degli ultimi avvenimenti.

Andiamo quindi con ordine.

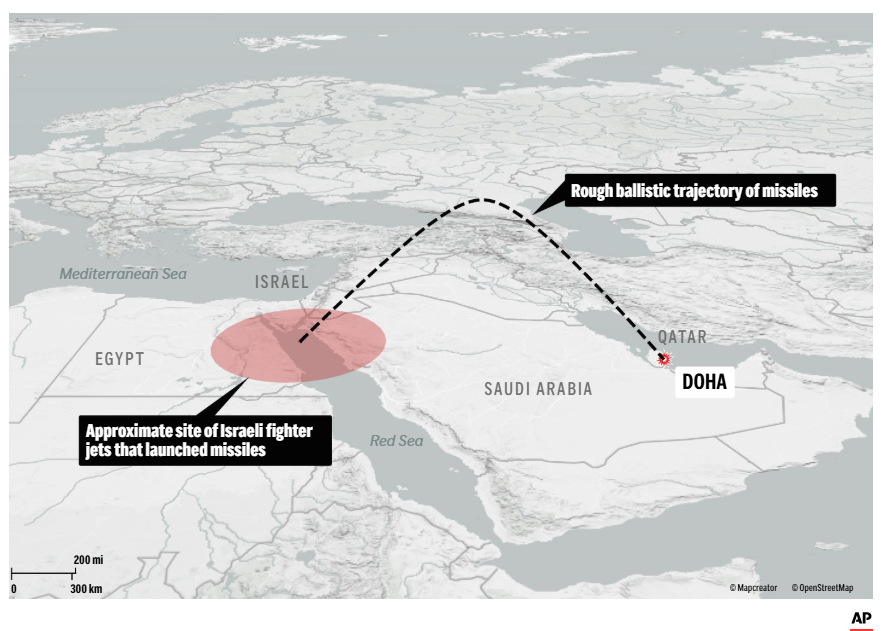

Il bombardamento di Doha

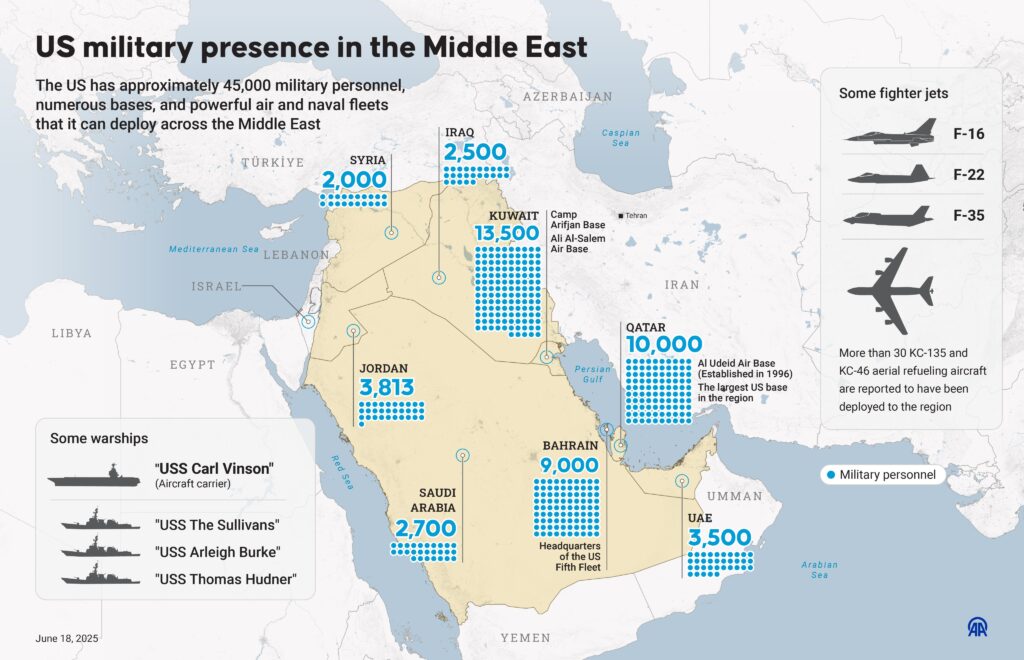

Il catalizzatore del patto di mutua difesa tra Pakistan e Arabia Saudita è stato l’attacco israeliano a Doha del 9 settembre, che mirava ad uccidere i negoziatori di Hamas. Il Qatar non è solo un partner di lunga data degli Stati Uniti e sede di un’importante base militare americana, ma dal 2022 è anche Major Non-NATO Ally e, pertanto, avrebbe dovuto godere della protezione dal suo alleato. Per decenni, infatti, gli Stati del Golfo hanno creduto che ospitare basi statunitensi equivalesse a garantire protezione. Invece, in questo caso, Washington è rimasta stranamente in silenzio[1].

Inizialmente, la Casa Bianca aveva affermato che gli Stati Uniti avevano informato il Qatar dell’attacco prima che questo avvenisse, ma dopo che Doha aveva rapidamente smentito l’affermazione, Trump ha ammesso che, quando il suo inviato Steve Witkoff aveva parlato con i funzionari del Qatar, era ormai troppo tardi.

In ogni caso, dati i rapporti che legano Stati Uniti e Israele, appare difficile che quest’ultimo possa agire senza il placet di Washington. I leader di Hamas presi di mira a Doha stavano discutendo della proposta di cessate il fuoco di Trump, e il loro incontro non era un segreto.

Kristian Coates Ulrichsen, ricercatore per il Medio Oriente presso il Baker Institute, ha affermato che gli attacchi israeliani mettono in dubbio il ruolo degli Stati Uniti come mediatori nella regione, sottolineando che Washington stava negoziando in modo simile con Teheran quando Israele ha attaccato l’Iran a giugno. Coates Ulrichsen, inoltre, ha ribadito che gli attacchi israeliani hanno ribaltato l’idea che i Paesi del Golfo siano al di fuori della portata militare di Israele a causa delle loro partnership difensive con gli Stati Uniti. L’analista, sulle colonne di Al Jazeera, ha poi tracciato dei parallelismi tra il tentato omicidio israeliano a Doha e gli attacchi dei droni del 2019 contro gli impianti petroliferi sauditi, di cui Riyad aveva attribuito la colpa all’Iran, accusa che Teheran aveva negato. Trump, allora durante il suo primo mandato, non venne in aiuto dell’Arabia Saudita dopo quell’attacco, spingendo diversi stati del Golfo ad allentare le tensioni con l’Iran, fino al ripristino delle relazioni diplomatiche tra Riyad e Teheran nel 2023, mediato dalla Cina[2].

Come scrive Patricia Lalonde, vicepresidente del think tank francese Geopragma, questo episodio ha ingenerato un profondo senso di tradimento nei Paesi del Golfo. Così, il 15 settembre, si è tenuto a Doha un vertice che ha riunito 70 paesi musulmani, sia sunniti che sciiti, per condannare l’aggressione di Israele contro il Qatar. In questo incontro, tutti i partecipanti hanno condannato fermamente Israele e promesso sanzioni. Tra le misure in esame figurano un boicottaggio economico rafforzato, la sospensione di Israele dalle Nazioni Unite, il sostegno alle procedure legali internazionali, una revisione degli Accordi di Abramo e un embargo sulle armi. Il vertice in questione è stato segnato dalla presenza del Pakistan, potenza nucleare con cui l’Arabia Saudita ha colto l’occasione per firmare un accordo di difesa reciproca, specificando inizialmente che tale accordo non prevede l’uso di armi nucleari.

Il Memorandum tra Iran e Pakistan, si inserisce nel quadro della strategia di connettività eurasiatica, promossa anche da Cina e Russia.Mira a rafforzare la stabilità regionale e a ridurre l’influenza di attori esterni (USA, Arabia Saudita, India) nel corridoio Iran–Pakistan.Prevede il rilancio del progetto gasdotto Iran–Pakistan (IP Pipeline), ostacolato in passato dalle sanzioni statunitensi. Inoltre, contempla accordi sulla fornitura di energia elettrica iraniana alle province pakistane di confine (Baluchistan, Sindh). Per quanto riguarda le intese più propriamente politiche, vi è l’impegno reciproco a non ospitare gruppi ostili all’altro Paese e a trovare un maggior coordinamento nelle sedi multilaterali (SCO – Shanghai Cooperation Organisation, OIC – Organizzazione della Cooperazione Islamica) con l’obiettivo di rafforzare l’asse Teheran–Islamabad in funzione di equilibrio tra blocco arabo-sunnita e potenze occidentali. Sottolineato il carattere non militare né antioccidentale, ma “regionalista” e “difensivo”. Previsione di pagamenti in valuta locale o in yuan, per aggirare le restrizioni del dollaro e le sanzioni.

Mohamed Bin Salman, figura chiave degli Accordi di Abramo, già nel 2024 aveva definito “genocidio” le azioni di Israele a Gaza e ora critica aspramente l’attacco israeliano al Qatar.

Il Pakistan si ritrova così al centro di un importante intreccio di relazioni: subito dopo l’accordo di mutua difesa con i sauditi, ha infatti concluso con l’Iran un Memorandum che getta le basi di una significativa cooperazione economica[3].

Un accordo poco chiaro

Il patto tra Arabia Saudita e Pakistan è sorprendente sia nel simbolismo che nella sostanza. Sebbene il testo completo non sia stato pubblicato, alcuni funzionari hanno confermato che include garanzie nucleari. Ali Shihabi, un analista saudita vicino alla corte reale, ha dichiarato a Le Monde che “la dimensione nucleare è parte integrante dell’accordo”, ricordando il passato sostegno finanziario di Riyad al programma nucleare pakistano. Il ministro della Difesa pakistano Khawaja Asif ha ribadito questo concetto, affermando che il regno potrebbe contare sul deterrente nucleare di Islamabad, se necessario[4].

Tuttavia, l’ambiguità dell’accordo ha generato speculazioni. Alcuni commentatori si sono chiesti se la capacità nucleare del Pakistan possa formalmente o informalmente diventare davvero un “ombrello” per la sicurezza dell’Arabia Saudita. In tal senso, gli stessi consigliano cautela: la formulazione del patto riecheggia rassicurazioni in stile NATO, ma non crea necessariamente un “ombrello nucleare” giuridicamente chiaro, con una dottrina militare di riferimento. Gli esperti del Bulletin of the Atomic Scientists sottolineano che collegare una garanzia di sicurezza formale al dispiegamento nucleare comporterebbe enormi rischi di escalation e conseguenze diplomatiche che entrambi i paesi probabilmente preferiscono evitare[5].

IL PATTO CONSOLIDA LEGAMI STORICI

La partnership tra Arabia Saudita e Pakistan si radica in oltre ottant’anni di relazioni politiche e strategiche, sviluppatesi parallelamente all’evoluzione del sistema regionale mediorientale. Fin dalla nascita della Repubblica Islamica del Pakistan, il Trattato di Amicizia del 1952 ha rappresentato la cornice formale di un legame che, nel tempo, si è tradotto in una cooperazione politico-militare di crescente intensità.Il sostegno finanziario saudita al programma nucleare pakistano, avviato sin dalle origini e promosso in particolare da re Faisal, ha contribuito a rafforzare la dimensione strategica dell’intesa. Dopo la rivoluzione iraniana del 1979, la convergenza tra Riad e Islamabad ha assunto una valenza ancora più marcata, fondata sulla comune percezione della minaccia rappresentata dall’espansione dell’influenza iraniana nella regione.Nel 1983, il dispiegamento di un contingente pakistano in Arabia Saudita, nell’ambito di un accordo bilaterale di sicurezza, ha sancito il ruolo di Islamabad come garante della protezione dei luoghi sacri dell’Islam. Nel frattempo, Riad ha mantenuto un sostegno economico costante al programma nucleare pakistano, anche nei periodi di più rigide sanzioni internazionali, riaffermando la centralità della cooperazione militare nel quadro dei rapporti tra i due Paesi.

Perché Israele ha attaccato?

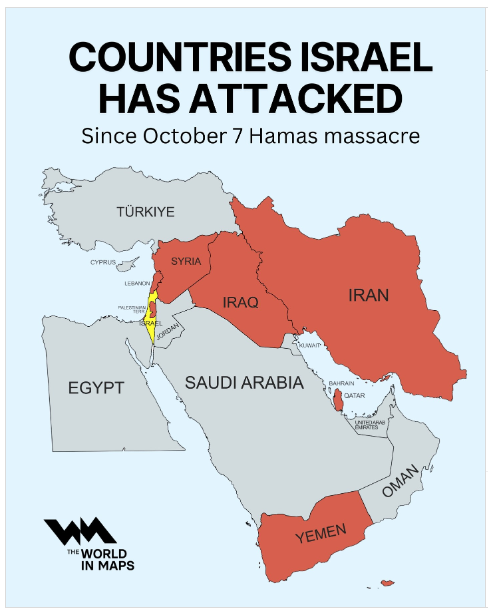

Vale la pena soffermarsi sulle ragioni dell’attacco perpetrato da Tel Aviv. La decisione di Israele di colpire il Qatar non è stata presa alla leggera, visto il rischio di alti costi politici. Come spiega The Cradle, l’obiettivo principale era rafforzare il messaggio che Hamas non ha “alcun rifugio sicuro”. L’operazione mirava, quindi, ad intimidire gli Stati “amici” di Hamas (Turchia e Qatar) anche a rischio di alienarsi i firmatari degli Accordi di Abramo e di complicare la spinta di Washington verso la normalizzazione della regione.

Un altro obiettivo era dimostrare che Tel Aviv non è più vincolata da vincoli geografici o politici. In passato, Israele cercava di limitare i propri interventi al contrasto delle minacce immediate e al ripristino della calma. Oggi, l’obiettivo non è più il contenimento, ma la sconfitta totale dei suoi nemici.

Sul piano interno, l’attacco è servito ad inviare un segnale forte ai partner di estrema destra della coalizione di Netanyahu, che avevano ripetutamente minacciato di rovesciare il suo governo se avesse fatto concessioni nei colloqui per la presa degli ostaggi e il cessate il fuoco.

L’attacco ha quindi svolto una potente funzione interna: ha proiettato forza, ha impedito concessioni e ha preservato la narrazione di un trionfo inevitabile e assoluto di Israele. Un sondaggio condotto da Maariv ha mostrato che il 75% degli israeliani ha sostenuto l’attacco: il 49% ha approvato pienamente l’operazione e la sua tempistica, il 26% l’ha approvata ma ne ha messo in dubbio la tempistica. Solo l’11% si è opposto all’attacco, mentre il 14% si è rifiutato di esprimere un’opinione[6].

Con questa operazione, Benjamin Netanyahu è riuscito, dunque, a unire tutti gli stati arabi, che finora erano divisi. La domanda è: contro Israele?

Multipolarità in movimento

Certamente, la ripercussione immediata dell’attacco di Doha è l’erosione della fiducia nelle garanzie di sicurezza degli Stati Uniti. Gli stati arabi che un tempo consideravano l’Iran la loro principale minaccia ora percepiscono Israele come un attore imprevedibile e potenzialmente destabilizzante. Le monarchie del Golfo, che da tempo dipendevano dagli Stati Uniti per la loro sicurezza, sono rimaste certamente scosse nello scoprire che le basi americane non offrono alcuna protezione contro gli attacchi israeliani.

L’emergere di un asse saudita-pakistano, con Cina e Russia sullo sfondo, sembra quindi segnare l’apertura di un nuovo capitolo un: capitolo in cui la sicurezza in Medio Oriente è definita dalla multipolarità, non dalla singolarità americana.

Qui, alcuni analisti rischiano però di enfatizzarne eccessivamente l’importanza rispetto ad un cambio delle regole del gioco nella regione (un’analisi di Bloomberg l’ha addirittura definita “la prima indicazione concreta di come potrebbe apparire un mondo post-americano”)[7].

Un ordine post-occidentale del Golfo?

Tuttavia, lungi dal minacciare gli interessi americani, secondo una più equilibrata analisi proposta dal think tank americano Stimson Centre, questo accordo, sebbene sia indicativo di un contesto multipolare in evoluzione in cui i Paesi stanno sempre di più ricorrendo ad una diversificazione delle partnership, rappresenta, altresì e forse soprattutto, una possibilità per Washington di ridistribuisce gli oneri della sicurezza lontano dall’America.

Per decenni, gli Stati Uniti sono stati il garante predefinito nel Golfo, dislocando truppe, mantenendo le portaerei in pattugliamento e intervenendo ogni volta che scoppiavano crisi contro le potenze del Golfo. Washington ha sostenuto l’Arabia Saudita nelle sue guerre e nelle sue lotte per procura, dal supporto logistico alla campagna di bombardamenti del regno in Yemen all’intercettazione di missili e droni Houthi sulle rotte marittime del Mar Rosso. Le risorse americane rimangono fortemente impegnate a proteggere il trasporto marittimo del Golfo e le infrastrutture critiche saudite. Questi impegni stanno aumentando, non diminuendo, con la proliferazione delle minacce tecnologiche provenienti da droni e missili. La posta in gioco non potrà che aumentare man mano che l’Arabia Saudita investe massicciamente in tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale, che dipendono da infrastrutture fisiche sicure e resilienti.

Un Medio Oriente e un’Asia meridionale in cui le potenze regionali si impegnano maggiormente in un’auto-tutela che si traduca in un migliore equilibrio regionale in un contesto di crescenti minacce è, in definitiva, un passo verso una posizione di sicurezza americana più sostenibile[8].

Il patto di mutua difesa e il Piano di Pace di Trump per Gaza

Come abbiamo detto all’inizio di questo scritto, la cartina tornasole per cogliere questo processo di normalizzazione è proprio il piano di pace in 20 punti del Presidente Trump[9]. Il patto di difesa con l’Arabia Saudita posiziona il Pakistan come un attore chiave nel piano postbellico di Trump.

Islamabad, assieme ad altre importanti nazioni musulmane, ha espresso un forte sostegno all’iniziativa del Presidente degli Stati Uniti di porre fina alla guerra di Gaza.

All’interno del Pakistan, il sostegno al piano di pace di Trump ha suscitato forti critiche poiché in molti lo equiparano a un riconoscimento formale di Israele[10].

Secondo un comunicato stampa del Ministero degli Esteri pakistano, i ministri degli esteri di Pakistan, Giordania, Emirati Arabi Uniti, Indonesia, Turchia, Arabia Saudita, Qatar ed Egitto hanno accolto con favore la leadership di Trump ed i suoi sforzi per porre fine alla guerra. I ministri hanno ribadito il loro impegno a collaborare con gli USA attraverso un accordo globale che garantisca aiuti umanitari, impedisca gli sfollamenti e assicuri il rilascio degli ostaggi, aprendo così la strada ad una soluzione a due Stati e ad una pace regionale duratura.

In tale senso, lo scopo più importante del patto sembra essere, dunque, quello di facilitare la normalizzazione dei rapporti con Israele. L’Arabia Saudita si è mossa in questa direzione con il Pakistan che, con la sua popolazione numerosa e il suo status di potenza islamica nucleare, rappresenta l’obiettivo più ambizioso per Washington e Tel Aviv. Il Jerusalem Post riporta che Ahsan Qazi, esperto di geopolitica di San Francisco, ha sottolineato che “il Pakistan è ora al centro della diplomazia globale, stringendo forti legami con grandi potenze come Stati Uniti, Russia e Cina” e, attualmente, gli Stati Uniti hanno bisogno proprio del Pakistan per esercitare la propria rilevanza nella regione.

LE TENSIONI INTERNE AL PAKISTAN

Negli ultimi anni, i media pakistani hanno iniziato a discutere del riconoscimento di Israele. I presentatori che sostenevano la normalizzazione sono stati promossi mentre gli oppositori sono stati emarginati. Non si è trattato di un cambiamento organico, ma di un’operazione psicologica orchestrata dall’establishment militare per abituare le élite all’idea che il riconoscimento sia inevitabile. L’ex presidente Imran Khan si era schierato fermamente contro la normalizzazione, allineandosi alla stragrande maggioranza dei pakistani che la considerano un tradimento. La sua posizione, unita alla sua inclinazione verso Cina e Russia e alla resistenza ai diktat statunitensi, lo ha reso inviso a Washington. Il risultato è stata l’operazione di cambio di regime del 2022, in cui l’esercito pakistano ha rovesciato il suo governo. L’uscita di scena di Khan ha messo a nudo il meccanismo per cui chi è contro il processo di normalizzazione con Israele viene emarginato e l’èlite favorevole invece ricompensata. Il patto tra Arabia Saudita e Pakistan è una di queste ricompense.

Sullo stesso giornale, Sejjad Azhar, importante analista geopolitico pakistano, spiega che il ruolo che il Pakistan è sostenuto dall’Arabia Saudita: Riyad ha coinvolto Islamabad in modo che, attraverso il Pakistan, anche Turchia, Indonesia e Malesia potessero partecipare a questo piano.

La Turchia è stata quindi coinvolta nei colloqui sul piano di pace di Trump insieme a Qatar ed Egitto, tradizionalmente vicini ai Fratelli Musulmani e ad Hamas, ed ha esortato quest’ultima ad accettare l’accordo. Il piano congiunto israelo-americano per Gaza ha due obiettivi principali: una Striscia senza Hamas e un’amministrazione civile che non ostacoli gli interessi occidentali. Se Hamas accettasse il piano, come è avvenuto in queste ore, i suoi leader potrebbero essere costretti a lasciare Gaza, che verrebbe quindi aperta agli investimenti internazionali e allo sfruttamento dei suoi giacimenti di gas offshore.[11]

In conclusione, il patto tra Arabia e Pakistan più che uno sconvolgimento geopolitico appare come lo strumento di un piano più ampio concepito per disciplinare le società, arabe, persiane o sud-asiatiche, normalizzando i rapporti con Israele e costruire un ordine regionale in cui gli Stati Uniti conservano un ruolo guida[12]. Sullo sfondo, possiamo notare come questo processo porti ad un ulteriore isolamento di Teheran.

Il romanzo che accompagna questo scritto è Apeirogon, di Colum McCann, Ed. Feltrinelli. Il protagonisti sono un palestinese, Bassam Aramin, e l’israeliano Rami Elhanan. Il conflitto colora ogni aspetto della loro vita quotidiana, dalle strade che sono autorizzati a percorrere, alle scuole che le loro figlie, Abir e Smadar, frequentano, ai checkpoint. Sono costretti senza sosta a negoziare fisicamente ed emotivamente con la violenza circostante. L’Apeirogon del titolo rappresenta un poligono dal numero infinito di lati, come infiniti gli elementi di scontro che vedono contrapposti due popoli e due esistenze. Tuttavia, il mondo di Bassam e di Rami cambia irrimediabilmente quando Abir, di dieci anni, è uccisa da un proiettile di gomma e la tredicenne Smadar rimane vittima di un attacco suicida. Quando Bassam e Rami vengono a conoscenza delle rispettive tragedie, si riconoscono, diventano amici per la pelle e decidono di usare il loro comune dolore come arma per la pace.

Approfondimento a cura di Gilberto Moretti

Lugano, 12 ottobre 2025

[1] Cfr. Mossa, N., Israele, Qatar e le sfide alla sicurezza nel Golfo: tra garanzie esterne e difesa regionale, in Geopolitica.info, 01.10.2025.

[2] Cfr. Harb, A., Trump response to Israel’s Qatar attack undermines US credibility: Analysts, in Al Jazeera, 11.09.2025.

[3] Cfr. Lalonde, P., Attaque d’Israël au Qatar : La Oummah s’organise !, in Geopragma. Pôle français de géopolitique réaliste, 22.09.2025.

[4] Cfr. Aa.Vv., L’Arabie saoudite et le Pakistan signent un « accord de défense mutuelle », qui comprendrait une protection nucléaire, in Le Monde, 22.09.2025.

[5] Cfr. Eid, N., The Saudi-Pakistani ‘strategic mutual defense’ pact that no one saw coming, in Bulletin of the Atomic Scientists, 03.10.2025.

[6] Cfr. Sweidan, M.H., US allies are not off-limits: Israel’s Qatar strike shatters Gulf illusions, in The Cradle, 16.09.2025.

[7] Cfr. Sharma, M., The Post-American Order Starts in Riyadh and Islamabad, in Bloomberg, 24.09.2025; Cfr. Kartha, T., The Saudi-Pakistan Defence Pact Is Not About Them, But Someone Else, in NDTV, 03.10.2025.

[8] Cfr. Mir, A., Effective Buck-Passing: Why the US Should Welcome the Saudi-Pakistan Defense Pact, in Stimson Centre, 24.09.2025.

[9] Cfr. Aa.Vv., US President Trump’s Gaza Plan, in Anadolu Ajansi, 30.09.2025.

[10] Cfr. Ahmad, J.S., The theatre of hypocrisy: How Pakistan’s generals betray Gaza and Pakistan alike, in Middle East Monitor, 11.09.2025.

[11] Cfr. Ozugurlu, M., Trump’s Gaza blueprint and Erdogan’s calculated complicity, in The Cradle, 03.10.2025.

[12] Cfr, Mehmood, A., Defense pact with Saudi Arabia positions Pakistan as a key player in Trump’s postwar plan, in The Jerusalem Post, 01.10.2025.