“How did you go bankrupt? Two ways. Gradually, then suddenly.”

Ernest Hemingway, in “The Sun Also Rises”

Dazi che fanno tremare i mercati e scuotono il commercio internazionale, indici azionari che aggiornano nuovi massimi, l’approvazione definitiva di una delle leggi di spesa più costose della storia americana (il “One Big Beautiful Bill” o “OBBB”), il Presidente degli Stati Uniti che continua a occupare il centro della scena anche nei contesti più insoliti, come durante la recente premiazione della FIFA Club World Cup in mezzo ai giocatori del Chelsea. Il quadro generale è frenetico, quasi caotico, come se stessimo correndo a una velocità sempre più sostenuta fino ad arrivare a perdere progressivamente la percezione della direzione verso cui stiamo andando. Direzione che, tuttavia, appare ormai evidente al Tycoon, il quale, dopo aver fatto marcia indietro su numerosi punti della sua agenda elettorale (tra cui, con particolare clamore, la promessa pubblicazione della lista di Epstein), sostiene che la riduzione del deficit fiscale non debba avvenire unicamente attraverso tagli alla spesa, ma anche – e soprattutto – mediante un’accelerazione della crescita economica, obiettivo per il quale Trump fa leva sul suo “One Big Beautiful Bill” (OBBB).

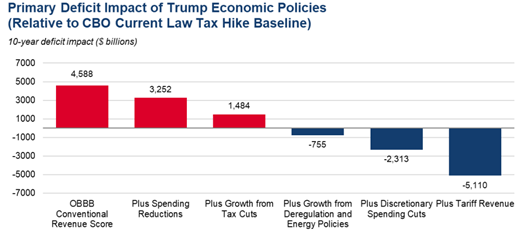

A sponsorizzare questa visione, a fine giugno, il Consiglio dei Consulenti Economici della Casa Bianca con a capo Stephen Miran (già menzionato nella Side View Bessentnomics) ha pubblicato una presentazione in cui venivano delineati i vantaggi economici del nuovo disegno di legge: in dieci anni, rispetto allo scenario base del Congressional Budget Office, l’OBBB – considerando anche la crescita economica che contribuisce a generare – ridurrebbe il disavanzo di 755 miliardi di dollari, mentre l’intero pacchetto delle politiche economiche di Trump comporterebbe una riduzione del disavanzo pari a 5,11 trilioni di dollari.[1] Numeri estremamente positivi, soprattutto se confrontati con il disavanzo registrato nel 2024 – pari a circa 1,9 trilioni di dollari, ovvero il 7% del PIL statunitense.

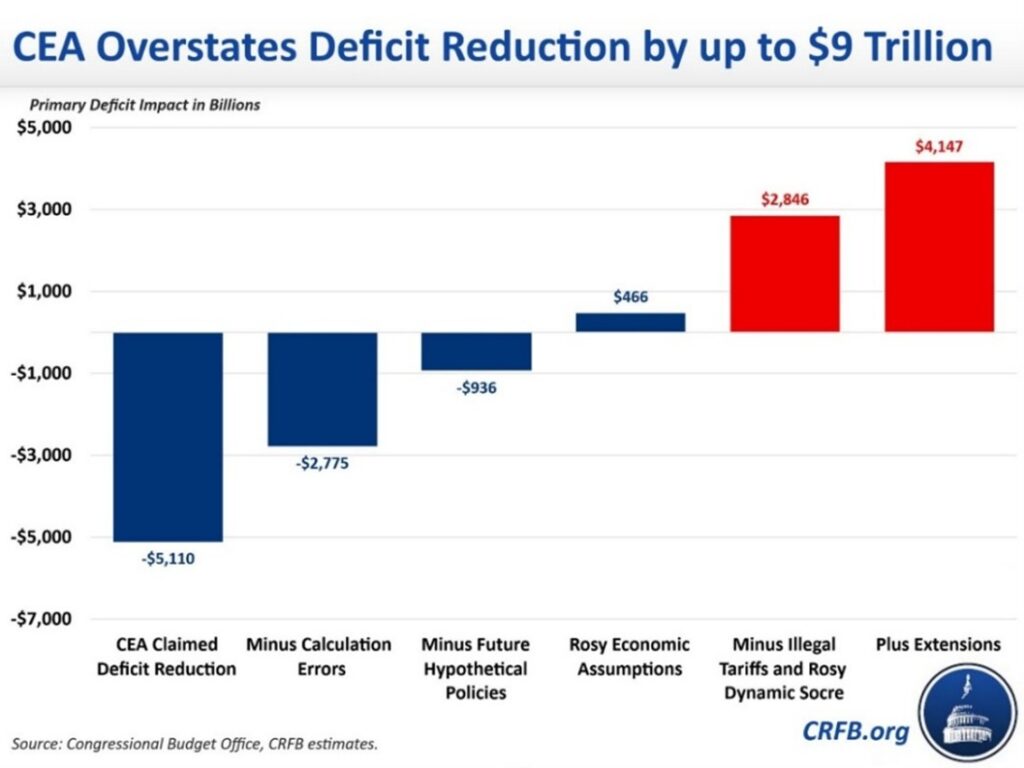

Una proiezione così ottimistica ha tuttavia sollevato perplessità da parte del Committee for a Responsible Federal Budget (CRFB), un’organizzazione indipendente e apartitica che monitora e analizza la politica fiscale e la sostenibilità del bilancio pubblico degli Stati Uniti. In un articolo[2] pubblicato in concomitanza con le slides del CEA, il CRFB afferma che le stime del dipartimento economico della Casa Bianca sembrano contenere una serie di errori di calcolo, tra cui la sovrastima del potenziale di crescita, l’esclusione netta di un aumento dei tassi di interesse, l’inclusione di tagli alla spesa e alla regolamentazione che non sono mai stati attuati, e la considerazione di dazi recentemente dichiarati illegali. Correggendo questi elementi, risulta che l’intera agenda –includendo gli effetti macroeconomici – comporterebbe un aumento del disavanzo superiore a 4 trilioni di dollari, qualora l’OBBB venisse reso permanente. Uno scostamento di 9 trilioni di dollari.

E mentre il dibattito tra economisti si accende con le previsioni più disparate, in questa Side View proponiamo una lettura del percorso che sta imboccando l’economia americana, alla luce degli sviluppi più recenti sul fronte fiscale e monetario. Negli ultimi giorni, alcuni osservatori molto attenti hanno parlato di una vera e propria svolta epocale: un passaggio verso la cosiddetta “Fiscal Dominance”, un cambio di paradigma profondo che non può passare inosservato.

Powell alla porta

Negli ultimi mesi, l’azione politica statunitense sta influenzando il sistema finanziario globale con una frequenza e intensità rare se guardiamo alla storia recente. Sebbene, in generale, siano i mercati finanziari ad impattare la maggior parte delle decisioni politiche, le recenti mosse improvvise e intenzionali dell’amministrazione americana sembrano dar vita a una serie di eccezioni sempre più difficili da ignorare, al punto di farci quasi abituare a un nuovo paradigma, di pensiero e di azione: quello in cui la politica anticipa, detta e rimodella l’andamento dei mercati, esercitando un’influenza tale da spostare l’attenzione di sempre più operatori finanziari dall’analisi di variabili e dati economici alla lettura della prossima potenziale dichiarazione dirompente dei policymaker, capaci di capovolgere gli equilibri con un solo tweet.

Guardando agli sviluppi più recenti, Donald Trump ha ormai reso evidente il suo disappunto nei confronti di Jerome Powell, principalmente per il rifiuto di quest’ultimo di abbassare i tassi d’interesse, soprattutto dopo l’imposizione dei dazi commerciali da parte della stessa amministrazione repubblicana. Paradossalmente, fu proprio Trump a nominare Jerome Powell per il suo primo mandato alla guida della Federal Reserve nel 2018 e, una volta giunto a scadenza nel 2022, fu durante la presidenza di Joe Biden che avvenne la sua riconferma per un secondo incarico quadriennale, riconoscendone la leadership solida dimostrata durante la crisi pandemica del 2020.

“Con l’inizio di questo mio mandato, voglio sottolineare il mio impegno a spiegare cosa stiamo facendo e perché lo stiamo facendo”. Queste furono le prime parole di Powell durante il suo insediamento nel 2018, e in linea con tale dichiarazione, ha recentemente affermato che la banca centrale ha bisogno di tempo per valutare gli effetti dei dazi su inflazione e occupazione prima di prendere nuove decisioni sui tassi. Man mano che ci si avvicina alla conclusione del suo mandato, prevista per maggio 2026, il disappunto di Trump nei confronti di Jerome Powell si è sempre più acuito e non potrebbe essere più esplicito. Dopo averlo etichettato da tempo con il soprannome “Too Late”, a sottolineare il suo approccio considerato troppo graduale al taglio dei tassi, il Tycoon è arrivato a definire il capo della Federal Reserve addirittura come una “persona stupida” in una delle sue ultime uscite, sostenendo che l’inflazione non rappresenti più una minaccia concreta per l’economia e che i tassi d’interesse andrebbero portati deliberatamente all’1%.

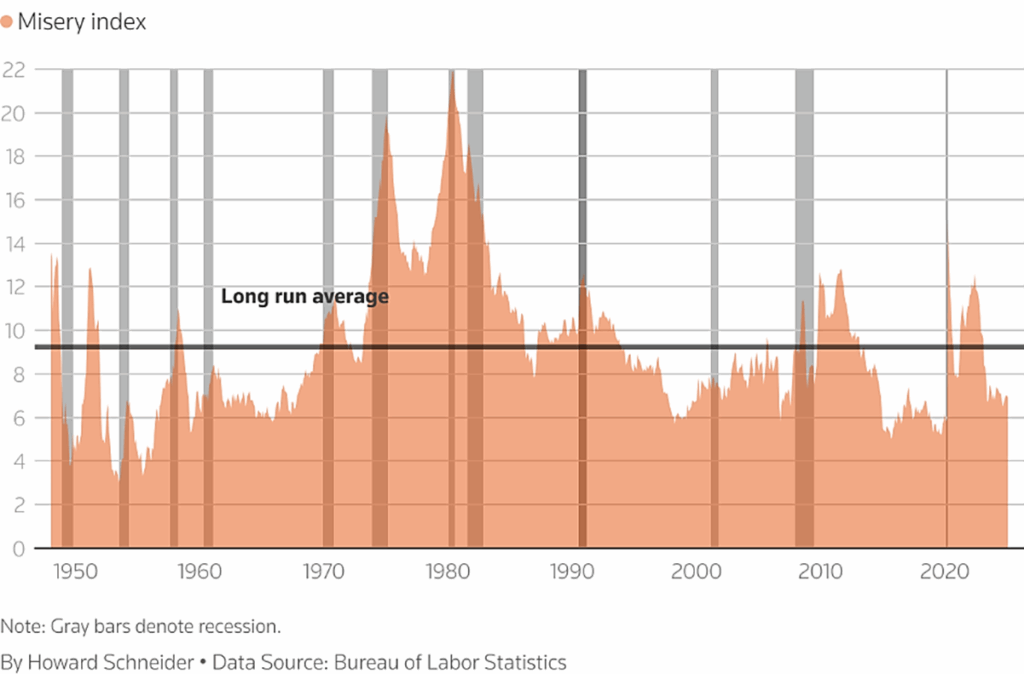

La legge federale prevede che il presidente possa rimuovere il capo della Federal Reserve solo “per giusta causa”, ma secondo alcuni osservatori, l’amministrazione potrebbe utilizzare i lavori di ristrutturazione della sede della banca centrale a Washington come pretesto per giustificare un eventuale licenziamento. In particolare, Kevin Hassett, consigliere economico di Trump, ha recentemente accusato Jerome Powell di aver approvato una spesa eccessiva di circa 700 milioni di dollari oltre il budget previsto per i lavori, portando il costo stimato della ristrutturazione a 2,5 miliardi. Tuttavia, la probabilità che una decisione tanto drastica venga effettivamente adottata a pochi mesi dalla scadenza naturale del suo incarico appare, al momento, piuttosto bassa. Secondo una recente ricerca di Deutsche Bank, intitolata “What if?”, l’ipotesi di una rimozione forzata di Powell avrebbe conseguenze chiare e potenzialmente gravi: la perdita di indipendenza della Fed potrebbe infatti causare una svalutazione del dollaro e vendite sul mercato obbligazionario, alimentando aspettative d’inflazione più elevate dato che il nuovo Presidente della Fed sarebbe più incline ad abbassare i tassi stimolando la crescita economica e, di conseguenza, l’inflazione. In questo contesto si può anche tracciare un parallelismo storico con l’imposizione di Arthur Burns alla guida della Fed da parte del presidente Nixon negli anni ’70: entrambi, Nixon e Burns, erano sostenitori di un taglio dei tassi, misura che contribuì a innescare una lunga fase di stagflazione. Quel periodo è simbolicamente ricordato per il picco del cosiddetto Misery Index – l’indicatore che misura il disagio economico sommando tasso di disoccupazione e inflazione – che segnò uno dei momenti più difficili della storia macroeconomica americana.

Tuttavia, come riportato nella ricerca di Deutsche Bank, l’effetto oggi sarebbe molto più grave, principalmente dovuto al fatto che i mercati dei capitali sono molto più aperti e fortemente sbilanciati verso asset denominati in dollari, il sistema di cambi globali è variabile e non più fisso, gli Stati Uniti oggi registrano un doppio disavanzo (fiscale e commerciale) molto più ampio e una posizione patrimoniale netta estera negativa.

“È difficile quantificare con precisione l’impatto su valute e tassi, ma nelle prime 24 ore successive a un eventuale annuncio di rimozione di Powell ci si potrebbe attendere un indebolimento del dollaro di almeno il 3%-4%, accompagnato da un’ondata di vendite sui titoli di Stato americani compresa tra i 30 e i 40 punti base, trainata principalmente dalla parte lunga della curva, e da un rafforzamento della correlazione positiva tra mercato obbligazionario e dollaro, entrambi previsti in forte calo” ha chiosato George Saravelos, Global Head of FX Research della banca tedesca.

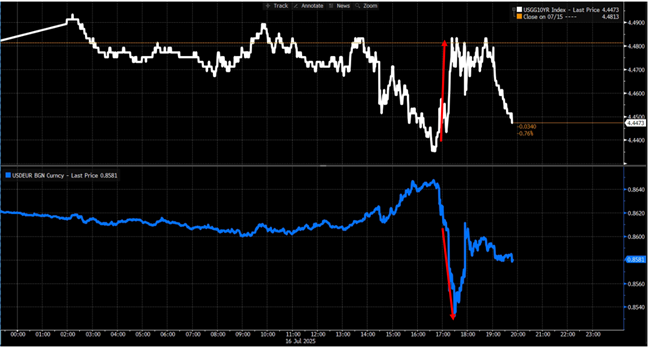

Un primo segnale delle possibili reazioni dei mercati a un’eventuale rimozione di Powell è emerso mercoledì 16, quando il New York Times ha rivelato che Trump, durante un incontro nello Studio Ovale con alcuni deputati repubblicani, avrebbe mostrato una bozza di lettera per sollevare il presidente della Fed dal suo incarico, chiedendo loro se fosse il caso di inviarla.

Nella mezz’ora successiva:

- Il tasso decennale del governo (linea bianca) si è mosso al rialzo di circa 4 punti base

- Il dollaro (linea blu) ha perso quasi 1% contro l’euro

Tali movimenti di mercato si sono in parte riassorbiti nel pomeriggio, quando, durante un incontro alla Casa Bianca con il primo ministro del Bahrain, Trump ha dichiarato di “non avere in programma” il licenziamento di Powell, pur non escludendone la possibilità nell’eventualità in cui il presidente della Fed fosse coinvolto nel caso della ristrutturazione della sede della Federal Reserve descritta in precedenza. Una dichiarazione ambigua, che lascia spazio a un interrogativo legittimo: “si è trattato di un test deliberato dell’amministrazione per valutare la reazione dei mercati?”.

Cambio di strategia in attesa di un nuovo capo della FED

Fino all’insediamento di un nuovo presidente della Federal Reserve, Trump, affiancato dal Segretario al Tesoro Scott Bessent, sta ora insistendo affinché “non venga emesso nuovo debito con scadenze superiori ai nove mesi”. L’obiettivo dell’amministrazione statunitense sembra essere quello di riequilibrare la struttura delle nuove emissioni di debito, orientandola in modo marcato verso strumenti a brevissima scadenza, come i Treasury Bills (con scadenze inferiori a un anno), riducendo al contempo la quota di emissioni a lungo termine, tipicamente a 10 e 30 anni. Alla base di questa scelta vi è il fatto che i rendimenti sui titoli a lungo termine sono stabiliti dal mercato attraverso le dinamiche di domanda e offerta influenzate da aspettative macroeconomiche, mentre quelli a breve sono molto più sensibili alle decisioni di politica monetaria della Federal Reserve, in quanto la loro durata limitata li rende meno vulnerabili a variazioni nei fondamentali economici, come crescita o inflazione attesa.

Qualora poi l’amministrazione USA riuscisse a nominare un presidente della FED allineato con le sue richieste di orientamento della struttura del debito verso scadenze più brevi, il governo statunitense potrebbe di fatto raggiungere un duplice obiettivo: da un lato, controllare il livello di interesse da pagare sul debito pubblico riducendo di conseguenza parte del disavanzo di bilancio, dall’altro stimolare la crescita economica tramite tassi d’interesse più bassi su scadenze più lunghe. L’emissione di meno debito a lunga scadenza, infatti, ridurrebbe l’offerta di Treasury decennali e trentennali, contribuendo a sostenerne i prezzi e a contenerne i rendimenti, con un effetto positivo su credito e investimenti privati. Questo avrebbe un forte effetto espansivo sull’economia, poiché i rendimenti di lungo periodo sono un riferimento chiave anche per l’emissione di debito da parte delle imprese (mediamente con una durata di circa 7 anni) e per il comparto immobiliare (spesso ancorato ai titoli decennali).

Questo tipo di strategia prende il nome di “Fiscal Dominance“, e segna la netta subordinazione della politica monetaria alle esigenze di bilancio del Tesoro, a scapito dell’indipendenza della banca centrale. Come fa notare Andy Constan[3] (ex Chief Strategist di Brevan Howard, con un passato anche in Bridgewater Associates e Salomon Brothers), nell’intervallo di nove mesi tra luglio 2025 e maggio 2026, si stima che andranno in scadenza aste per circa 3.300 miliardi di dollari in titoli del Tesoro a medio-lungo termine, la cui eventuale cancellazione da parte del tandem Trump-Bessent avrebbe un impatto simile a quello di un enorme programma di quantitative easing (QE): la riduzione di titoli pubblici disponibili sul mercato (solitamente raggiunta aumentando gli acquisti da parte della banca centrale) in questo caso verrebbe operata con la mancata nuova emissione delle obbligazioni scadute. Su base annualizzata, questa operazione equivarrebbe a un intervento di sostegno ai mercati pari a 4.400 miliardi di dollari all’anno, oltre il doppio del ritmo mensile dei più massicci programmi di acquisto di titoli della Federal Reserve, persino nei momenti più critici come la pandemia o la crisi finanziaria del 2008.

A ulteriore conferma del fatto che la storia spesso fa rima con se stessa (anche se l’uomo raramente riesce a trarre insegnamento da essa), vale la pena ricordare che una sequenza di eventi simile si verificò in Germania nel 1923 durante la Repubblica di Weimar, gettando le basi per la radicalizzazione politica degli anni seguenti; e ancora in Argentina, nei primi anni 2000, con un’inflazione cronica che culminò nel 2001 con il default sovrano dei “tango bond”, uno dei più grandi della storia moderna.

FLASHBACK

Prima dell’introduzione della moneta unica, i principali Paesi europei disponevano di valute nazionali sovrane (come la lira italiana, il franco francese, la peseta spagnola e il marco tedesco) il cui cambio poteva essere deliberatamente manovrato da ogni governo in difficoltà economica al fine di rendere le proprie esportazioni più convenienti. Una valuta più debole rispetto alle altre favoriva le esportazioni, migliorando temporaneamente il saldo commerciale e sostenendo la domanda interna. Questo meccanismo, tuttavia, innescava una sorta di corsa al ribasso tra Paesi, in cui ciascuno cercava di recuperare competitività svalutando la propria moneta rispetto alle altre, alimentando l’instabilità valutaria e le tensioni inflazionistiche. Le crisi valutarie degli anni ’80 e in particolare quella del 1992, che portò l’Italia e il Regno Unito a uscire temporaneamente dal Sistema Monetario Europeo, ne sono esempi emblematici, e servono da monito per giustificare l’introduzione dell’euro e l’adozione di un tasso di cambio fisso e comune che hanno posto fine a questa dinamica, privando gli Stati della possibilità di svalutare la propria moneta ma al tempo stesso imponendo una disciplina macroeconomica condivisa.

Effetti attesi sui mercati

In un contesto come quello attuale, in cui il rendimento reale a 30 anni resta ancora vicino ai massimi di lungo periodo e il pagamento degli interessi sul debito pubblico ha raggiunto il livello record di 1,37 trilioni di dollari (diventando la seconda voce di spesa nel bilancio federale dopo i programmi di welfare e previdenza) la “Fiscal Dominance” avrebbe implicazioni differenti a seconda dell’asset class coinvolta.

Sul fronte obbligazionario, una politica monetaria guidata da esigenze fiscali ha storicamente contribuito ad abbassare i rendimenti a lungo termine, come dimostrato dal caso del Giappone negli anni 2000 e 2010. Tuttavia, un effetto simile risulterebbe meno sostenibile nello scenario attuale, in cui il dollaro, già indebolitosi del -11% da inizio anno contro l’euro, subirebbe un’ulteriore svalutazione a causa dell’aumento significativo della liquidità a breve termine legato all’immissione massiccia di T-Bills nel mercato, impattando in modo rilevante anche l’equilibrio commerciale globale. Ne risultano penalizzate soprattutto le economie fortemente orientate all’export, come quelle europee o il Giappone, che vedrebbero le proprie merci diventare meno competitive sui mercati internazionali (poiché percepite molto più care dagli acquirenti esteri il cui potere d’acquisto si è affievolito). Per compensare lo shock valutario e rilanciare la domanda interna, queste economie sarebbero con ogni probabilità spinte ad adottare politiche monetarie più accomodanti, innescando una dinamica di svalutazione competitiva che richiama alla memoria un flashback del periodo pre-euro, quando le banche centrali europee manovravano i tassi e le valute in modo indipendente per sostenere la crescita e l’export nazionale.

In questo scenario, la pressione sui mercati troverebbe sfogo in beni rifugio come l’oro: la combinazione tra la perdita di valore del dollaro e tassi reali bassi o negativi, spinge molti investitori istituzionali ad aumentare l’esposizione al metallo prezioso, storicamente considerato un riferimento in contesti di instabilità monetaria. Da inizio 2024 l’oro è salito di oltre il +60%, mentre i Treasury americani a lunga scadenza hanno perso circa il -9%. Un quadro che riflette – come ha osservato Ed Yardeni (l’economista che coniò il termine bond vigilantes) – “un chiaro problema di debito che deve essere inquadrato su scala globale” riflesso nella salita dei tassi di diverse altre economie avanzate, in primis Regno Unito, Giappone e Francia.

Il nuovo paradigma

In un mondo in cui la politica fiscale ha ormai preso il sopravvento su quella monetaria e la liquidità può essere creata con un semplice click, parlare di “prezzi assoluti” ha sempre meno rilevanza. Ciò che davvero conta è il valore relativo degli asset: cosa si apprezza rispetto a cosa. E in questa nuova fase di riassetto monetario globale, i segnali sono sempre più chiari.

I titoli di Stato, un tempo considerati tra gli investimenti più sicuri, stanno diventando progressivamente più rischiosi. Il loro valore viene eroso non solo dal peso crescente del debito pubblico, ma anche dalla necessità politica di mantenere artificialmente bassi i rendimenti. Di fronte a questo scenario, i capitali si stanno spostando verso asset che raccontano un’altra storia: quella della crescita, dell’innovazione, della protezione dall’inflazione e della sovranità tecnologica. Oro, crypto, e azioni tematiche legate all’intelligenza artificiale stanno diventando i nuovi punti di riferimento per chi cerca rifugio e opportunità.

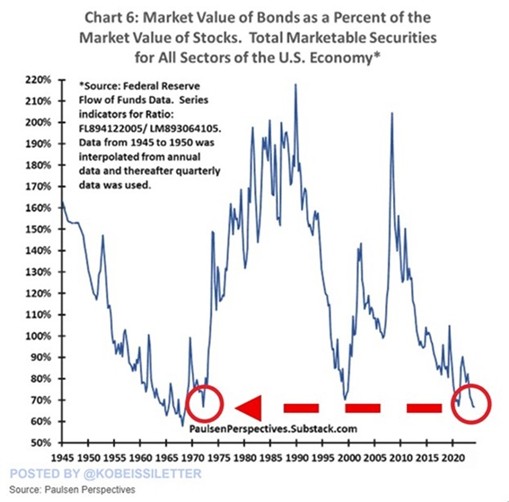

Il grafico sotto è eloquente: negli ultimi 15 anni, il valore di mercato delle obbligazioni si è eroso in modo costante rispetto a quello delle azioni. Oggi, l’azionario USA è oltre il 50% più grande del mercato obbligazionario, con quest’ultimo che (dimezzandosi negli ultimi 14 anni) è sceso a rappresentare appena il 68% del valore delle azioni. Si tratta del livello più basso dagli anni ’70, anch’essi segnati da forti pressioni inflattive.

A chiudere questa riflessione, riportiamo una visione che sintetizza in modo incisivo la portata del cambiamento in atto e il tipo di mentalità che il nuovo regime richiederà agli investitori, tratta dalla lettera settimanale Weekend Notes di Eric Peters, CEO e CIO di One River Asset Management (fondo macro statunitense con oltre 3 miliardi di dollari in gestione):

“Nvidia è diventata la prima azienda della storia a valere 4 trilioni di dollari. Ma questo, da solo, non significa nulla. O meglio: 4 trilioni non significano nulla se presi isolatamente. Perché il denaro è solo carta – e sempre più spesso nemmeno quello. È un dato elettronico nei server della Federal Reserve che può essere aumentato all’istante premendo un tasto.

Dunque, il prezzo di un asset è privo di significato in sé. Ciò che conta davvero sono i prezzi relativi. E oggi, molti asset stanno toccando nuovi massimi storici: l’S&P 500, il Nasdaq 100, il Bitcoin. Tutto sale. Tranne le obbligazioni. Ed è logico, se davvero ci stiamo avvicinando a un reset monetario, nel quale i governi ridurranno l’onere insostenibile dei loro debiti svalutando le valute in cui essi sono denominati.

Una simile dinamica distrugge i rendimenti reali degli obbligazionisti, motivo per cui gli Stati inizieranno sempre più ad imporre il possesso di bond a soggetti sotto il loro controllo, come governi stranieri deboli, banche, assicurazioni e fondi pensione pubblici. Per il resto del mercato, invece, comincia la ricerca di riparo. In un contesto dove le obbligazioni sono diventate asset rischiosi, gli investitori cercano sicurezza altrove. Le banche centrali e i Baby Boomers si rifugiano nell’oro, salito del +108% dai minimi del 2022, più dell’S&P 500 (+80%) ma meno del Nasdaq 100 (+120%). L’Euro Stoxx 50 è cresciuto del +68%, nonostante sia ancora zavorrato da aziende del passato. L’intero indice – che racchiude le 50 maggiori società per capitalizzazione di mercato dell’area euro – oggi vale quanto una sola azienda: Nvidia. Il DAX tedesco vale meno della capitalizzazione del Bitcoin. Perché il futuro appartiene agli audaci, agli innovatori, ai visionari. E il movimento relativo dei prezzi di mercato ci aiuta, spesso, a scorgere cosa c’è oltre l’orizzonte: dai minimi del 2022, Nvidia ha guadagnato il +1.452%, Meta è a +750%, con Zuckerberg premiato per le sue scommesse radicali sull’intelligenza artificiale, Coinbase è cresciuta del +1.100%, all’intersezione tra blockchain, infrastrutture finanziarie ed AI, e infine Palantir, a +2.352%, spinto dagli investitori che scommettono sulla convergenza tra intelligenza artificiale e difesa”.

Riusciranno i BOT-people a superare la complicata decade che abbiamo davanti, preservando per i propri figli il valore dei sudati risparmi oppure i prossimi anni saranno il definitivo redde rationem per chi pensa al futuro come ad una mera approssimazione del passato più recente, ripetendo ostinatamente e senza riflessione comportamenti che sono ogni giorno smentiti da ragionamenti di basico buon senso?

Approfondimento a cura di Nicola Lampis e Pietro D’Agaro.

Lugano, 20 luglio 2025

[1] https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/03/One-Big-Beautiful-Chart-Book-How-the-OBBB-Reduces-Deficits-and-Debt.pdf

[2] https://www.crfb.org/blogs/senate-obbba-charts