His soul’s escaping through this hole that is gaping

This world is mine for the taking, make me king

As we move toward a New World Order

A normal life is boring; but superstardom’s

Close to post-mortem, it only grows harder

Lose yourself

“8 miles” soundtrack

Eminem, 2002

(foto: I Simpson)

“Le strade pullulavano di gente assetata di lavoro, pronta a tutto per il lavoro. E le imprese e le banche stavano scavandosi la fossa con le loro stesse mani, ma non se ne rendevano conto. I campi erano fecondi, e i contadini vagavano affamati sulle strade. I granai erano pieni, e i figli dei poveri crescevano rachitici, con il corpo cosparso di pustole di pellagra. Le grosse imprese non capivano che il confine tra fame e rabbia è un confine sottile. E i soldi che potevano servire per le paghe servivano per fucili e gas, per spie e liste nere, per addestrare e reprimere. Sulle grandi arterie gli uomini sciamavano come formiche, in cerca di lavoro, in cerca di cibo. E la rabbia cominciò a fermentare.” (John Steinbeck, Furore)

Ci stiamo avvicinando all’Election day americano, appuntamento importante non solo per i cittadini statunitensi ma anche per noi abitanti della provincia dell’Impero.

Capiamo davvero qualcosa dello scontro in corso? Perché il repubblicano Bush è contro il repubblicano Trump? Oppure, perché il democratico Sanders ha posizioni simili al repubblicano Trump in politica estera?

Questi sono solo alcuni dei misteri della politica americana che fatichiamo a comprendere o che, grazie ai media italiani viene interpretata in maniera scolastica, vedendo ad esempio nell’opposizione a Trump, la trasversale e naturale avversione ad un bullo poco presentabile. Niente di più sbagliato!

Come orientarci allora? Dobbiamo tenere in conto tre fattori:

- le scuole di pensiero e i think tank che influenzano i partiti

- la pressione sui decisori che sono in grado di esercitare i diversi gruppi economici, militari ed etnici

- l’organizzazione burocratica ovvero l’insieme degli apparati federali e delle agenzie governative che dispongono di un potere tutt’altro che trascurabile nel plasmare e correggere la strategia della Casa Bianca (Deep State)

Per avere un quadro abbastanza preciso delle diverse scuole di pensiero, proponiamo lo schema tracciato dal politologo americano Walter Russell Mead che individua quattro modelli legati ad altrettante figure di presidenti o padri fondatori: Alexander Hamilton, Thomas Woodrow Wilson, Thomas Jefferson e Andrew Jackson. Tali scuole competono per la definizione della strategia nazionale e sono trasversali ai due schieramenti politici:

- Hamiltoniani: considerano la politica estera in termini prevalentemente economici e commerciali; l’interesse strategico nazionale è rappresentato dal dominio sui mari

- Wilsoniani: ritengono che gli Stati Uniti abbiano il diritto/dovere di ingerenza negli affari interni degli altri Stati per promuovere la democrazia perché un mondo popolato da democrazie è un mondo più sicuro

- Jeffersoniani: auspicano una politica estera che abbia come principale obiettivo strategico la difesa dei valori di libertà e democrazia all’interno del paese piuttosto che la loro esportazione all’estero

- Jacksoniani: la scuola jacksoniana diffida delle alleanze permanenti perché gli interessi degli Stati sono mutevoli: ne deriva che il multilateralismo deve essere abbandonato a favore del perseguimento dell’interesse nazionale

| Partito Democratico | Esempi democratici | Partito Repubblicano | Esempi repubblicani | |

| Hamiltoniani | Democratici del Comitato nazionale | Joe Biden | Repubblicani del Country Club | Famiglia Bush |

| Wilsoniani | Internazionalisti liberal | Barack Obama | Neocon | Paul Wolfowitz |

| Jeffersoniani | Sinistra isolazionista | Tulsi Gabbard | Ala libertaria del GOP | Ron Paul |

| Jacksoniani | Laburisti | Bernie Sanders | Tea Party | Donald Trump |

Ecco come queste scuole informano entrambi gli schieramenti:

La presidenza Trump ha portato alla ribalta la scuola jacksoniana, la più denigrata dalle elite perché poco sofisticata ma che, in realtà, condivide il medesimo impianto teorico e valoriale dei jeffersoniani: il realismo politico.

In che cosa consiste il realismo politico americano?

In sintesi: è una visione pessimistica della natura umana in cui le relazioni interpersonali sono sostanzialmente competitive. Questa situazione si riproduce a livello internazionale nei rapporti tra Stati sovrani, conseguentemente non è possibile istituire un governo mondiale o una qualsiasi altra istituzione internazionale in grado di placare la conflittualità di un sistema fondamentalmente anarchico.

In questa prospettiva, il conflitto è inevitabile solo quando sono in gioco interessi nazionali vitali, direttamente minacciati, altrimenti è meglio stare a casa. Paradossalmente, questo rende i jacksoniani meno propensi alle avventure militari dei wilsoniani.

Come in Europa sono emersi movimenti sovranisti in risposta al globalismo cosmopolita, così l’America profonda si è rivoltata contro i portavoce della globalizzazione, hamiltoniani e wilsoniani, visti come responsabili del declino della potenza americana, costretta a drenare risorse verso i progetti di costruzione di un utopico ordine mondiale a scapito dell’occupazione e del benessere interno, chiedendo una rinazionalizzazione della politica interna ed estera: l’America First di Donad Trump.

Il successo di Trump nel 2016, quindi, è stato determinato dall’aver interpretato perfettamente il momento storico in cui gli statunitensi avvertono maggiormente la fatica imperiale che grava sulla popolazione, in cui è forte la tentazione di ritirarsi e occuparsi solo dell’economia e del benessere della nazione. Questo però, non è possibile: non ci si dimette da Impero e l’unico modo perché la proiezione globale della superpotenza possa aver termine è la sua sconfitta. Al momento, non ci sono reali segnali di ridimensionamento dell’impegno militare americano nel mondo che, nonostante le promesse elettorali, durante la presidenza Trump non è affatto diminuito, impossibilitato a farlo da ragioni strategiche di cui sono custodi gli apparati e le agenzie governative.

A questo punto, preso atto degli indirizzi di base, appare evidente che in caso di vittoria di Biden, la politica estera americana, sebbene il quadro complessivo sia oramai quello della post globalizzazione e del decoupling, avrà sicuramente accenti diversi sia verso l’Europa sia verso gli altri Paesi, ed è difficile sfuggire all’impressione che possano essere ripristinate le politiche dei falchi liberal (le stesse politiche praticate ad es. in Iraq, Afghanistan, in nord Africa con le primavere arabe, Libia, Siria ), indirizzate non solo al mantenimento del dominio globale ma all’intervento costante in ogni conflitto pur periferico agli interessi americani.

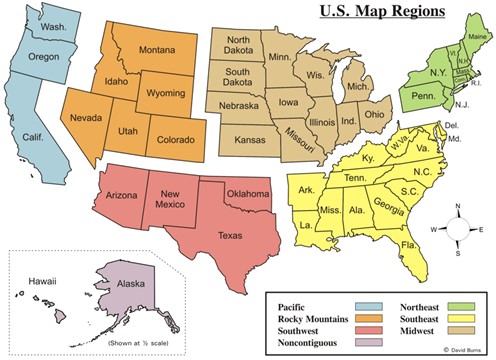

A decidere le elezioni americane sarà come sempre il Midwest, l’area compresa tra l’Ohio e i due Dakota a cui si è soliti aggiungere per affinità la Pennsylvania: l’America profonda, appunto. Sempre oscillante, mai totalmente democratica o repubblicana, non esiste regione più strategicamente rilevante, più antropologicamente statunitense, in grado di determinare gli indirizzi della nazione. Qui, caso unico nella storia, gli yankee di origine britannica sono stati spogliati della loro identità originaria, costretti a sciogliersi in un’etnia nuova assimilando a fine Ottocento una massiccia immigrazione di matrice tedesca: questo costituisce il gruppo etnico tutt’oggi dominante negli USA (gli afroamericani, ad esempio, sono solo il 12%).

Trump è un newyorkese di ascendenze tedesche che ha saputo cogliere il malessere della parte fondamentale dell’America rispetto al suo ruolo di guida del mondo. A questo, oggi si aggiungono la crisi economica ed occupazionale amplificata dalla pandemia da COVID-19, la questione razziale avanzata da Black Lives Matter, i tentativi di riscrittura della storia nazionale e le problematiche riguardanti l’assimilazione dei latinos, il gruppo etnico in più forte crescita e che si prevede possa superare i bianchi nel 2042.

Pertanto, il vincitore delle prossime presidenziali si troverà a dover affrontare sfide importanti sia sul piano interno, sia sul piano esterno, in primis la relazione con la Cina e a latere i rapporti con la Germania.

Capire come saranno impostati i rapporti geopolitici su questi due fronti, è di capitale importanza per capire la direzione del dollaro, che resta la bussola fondamentale per costruire qualsiasi asset allocation: un dollaro in rafforzamento o che si svaluta, sono assunti che portano a costruire i portafogli in maniere diametralmente opposte.

In particolare, una riduzione dell’egemonia del dollaro può portare ad un mondo meno stabile e pacifico: negli ultimi lustri, la dinamica competitiva tra le nazioni è stata portata a terra solamente sul piano economico, dato che nel tempo si è andato a costruire una sorta di equilibrio tra un’America che pur di mantenere un ordine mondiale incentrato sulla propria leadership, ha accettato di accumulare rilevanti deficit e le economie esportatrici (Cina e Germania in primis) che silenziose hanno invece accumulato rilevanti surplus. In questo quadro le sanzioni economiche e gli embargo, hanno sostituito l’attivismo militare. Appare però evidente come la riduzione del ruolo del dollaro, per certi versi auspicata dall’amministrazione USA per favorire la competitività delle proprie aziende, renderà l’opzione economica meno efficace e più elevata la probabilità di conflitti.

A seguire un’evidenza grafica delle bilance commerciali dei principali paesi: USA (verde), Cina (nero), Giappone (rosa), Germania (arancione)

Chiudo con un suggerimento di lettura, una pietra miliare della letteratura americana, Furore di John Steinbeck, che documenta le condizioni della popolazione del Midwest di inizio Novecento: nuovi poveri, bianchi e protestanti di origine tedesca espropriati dalle banche delle loro fattorie che cercano di raggiungere la California attirati da offerte di lavoro.